Sepuluh Jalan Sunyi Puisi di Tengah Deru Kecerdasan Buatan

Oleh Emi Suy

Pengantar

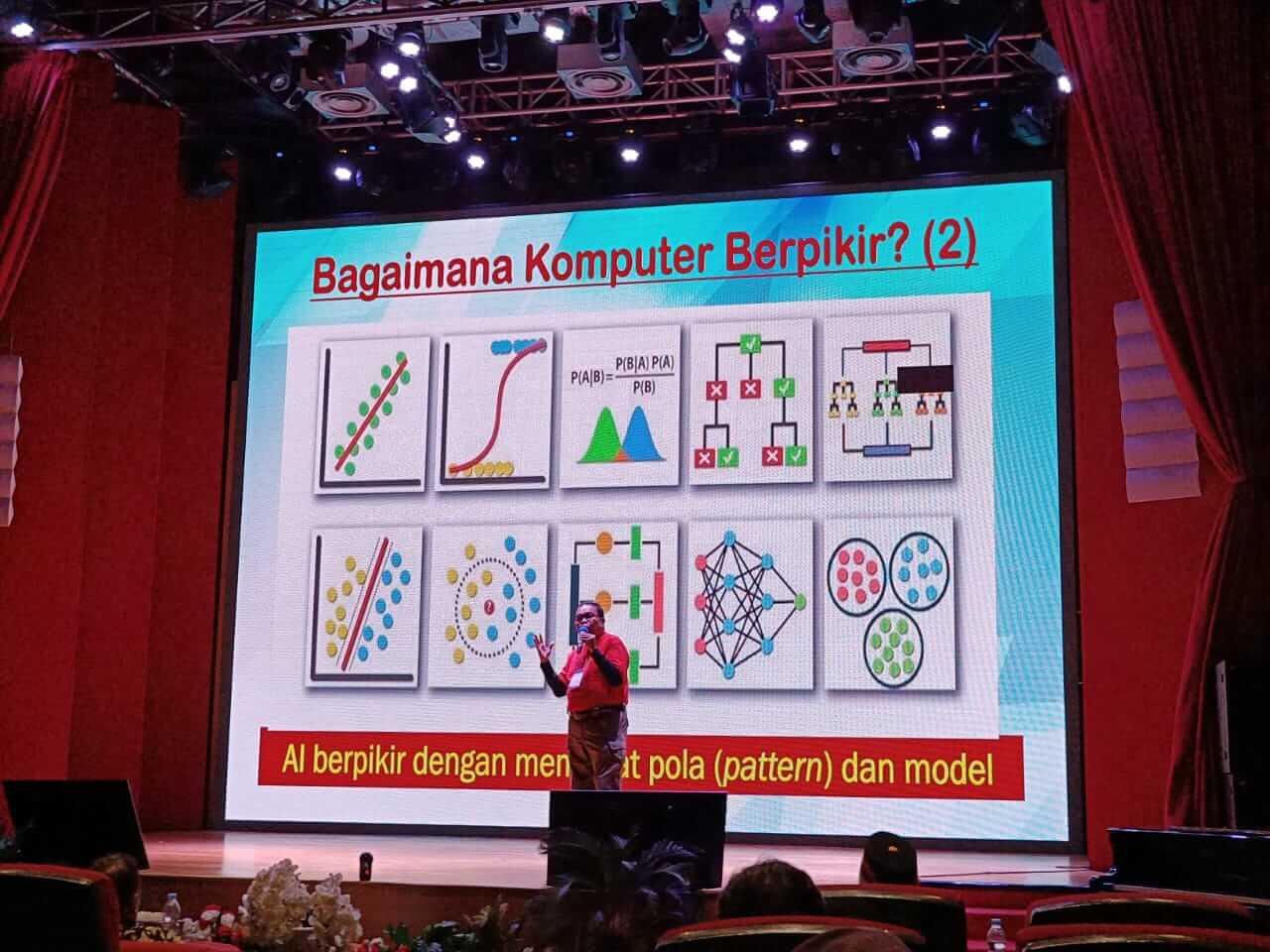

Sabtu pagi menuju tengah hari di Perpustakaan Nasional RI, ruang auditorium dipenuhi wajah-wajah penuh semangat. Saya memilih duduk agak ke belakang, berusaha menangkap setiap kalimat dari pemaparan Riri Satria. Di layar lebar terpampang rangkaian sejarah kecerdasan buatan: dari IBM Deep Blue yang pernah menaklukkan Gary Kasparov, hingga generative AI yang menuliskan otobiografinya sendiri dengan judul I am Code.

Di hadapan saya, kata “puisi” dan “algoritma” tiba-tiba bergandengan dalam satu kalimat. Perasaan saya berlapis-lapis: takjub sekaligus khawatir, ingin percaya pada masa depan namun juga takut kehilangan sisi terdalam dari kemanusiaan.

Ingatan saya pun melayang ke masa kanak-kanak, saat menulis puisi dengan pensil 2B di kertas tipis yang mudah koyak. Tak ada mesin, tak ada internet—hanya kata-kata yang lahir dari pergulatan hidup dan menjadi penopang belajar. Kini, puisi diperjumpakan dengan kecerdasan buatan—sebuah lompatan yang membuat dada berdebar.

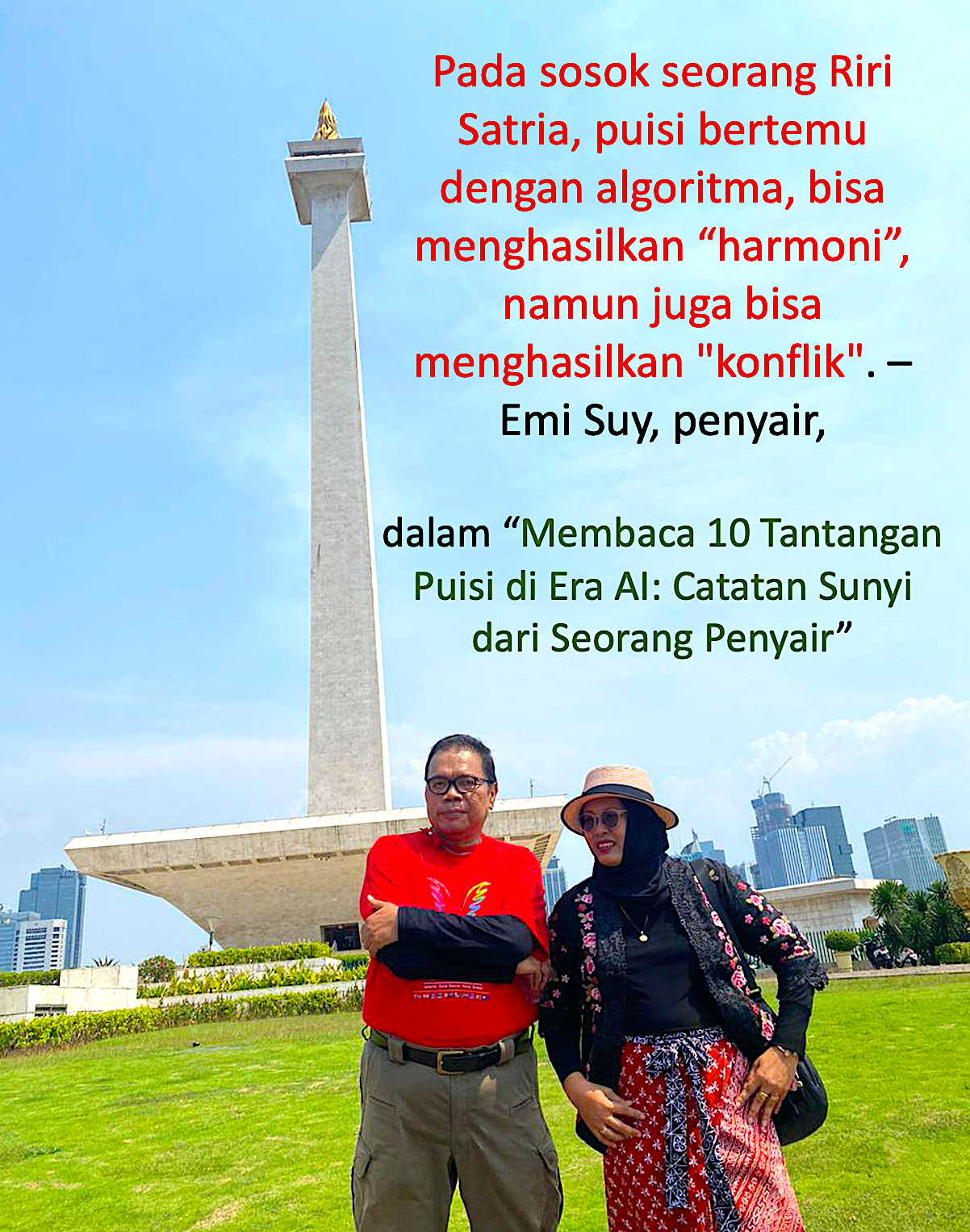

Dari titik itu, saya mendengarkan dengan saksama kuliah umum Riri Satria, 10 Tantangan Dunia Perpuisian dan Kepenyairan di Era Kecerdasan Buatan (AI). Saya tidak hanya membaca dengan kepala, melainkan juga dengan hati yang kerap merasa kalah cepat dari arus dunia. Pada sosok Riri Satria, sejauh yang saya kenal, puisi bisa bertemu dengan algoritma—kadang menghasilkan harmoni, kadang melahirkan benturan.

Saya ingin menanggapi satu per satu tantangan itu, bukan untuk menghadirkan jawaban, melainkan sebagai catatan hening seorang penyair yang percaya bahwa puisi tetap jalan pulang manusia.

Pergulatan #1: Apakah meta-estetika bisa diterima?

Riri mengangkat soal pergeseran estetika: penyair masa mendatang mungkin lebih condong pada dimensi filosofis ketimbang sekadar permainan bahasa. Bagi saya, ini bukan sekadar pilihan gaya, melainkan kembalinya puisi ke inti asalnya. Bukankah sejak awal puisi hadir sebagai upaya manusia mengungkap yang tak mampu dijelaskan logika?

AI sanggup merangkai metafora indah, bahkan mengejutkan. Namun, apakah ia bisa ikut bergetar di hadapan makna? Meta-estetika menuntut keberanian menembus kata menuju pengalaman batin. Pada titik inilah, mesin akan senantiasa tertinggal.

Pergulatan #2: Puisi—hasil rekayasa atau seni yang mengalir?

Pertanyaan ini menusuk. Apakah di masa depan puisi hanya akan menjadi produk teknis, buah perhitungan algoritmik yang presisi, atau tetap menjadi karya seni yang lahir dari rasa terdalam?

AI bisa mencipta pantun, haiku, bahkan soneta dengan keteraturan sempurna. Namun kesempurnaan kadang justru menumpulkan luka. Puisi yang terlalu rapi kerap kehilangan denyut hidup. Sementara puisi manusia menyimpan ketidaksempurnaan yang membuka jiwa.

Barangkali jawabannya adalah “art-neering”—proses teknis yang tetap dipeluk oleh tangan manusia yang tahu bagaimana rasanya kehilangan. Tapi saya sendiri masih butuh waktu untuk benar-benar percaya pada kemungkinan itu.

Pergulatan #3: Puisi sebagai pengalaman multimedia

Saya membayangkan puisi yang bisa disentuh, didengar, ditonton, bahkan dialami di ruang virtual. Baris kata menjelma gambar, suara, dan pengalaman sensorik. Puisi tak lagi diam, melainkan hadir sebagai dunia yang bergerak.

Namun pertanyaannya: apakah esensi puisi tetap terjaga? Ataukah ia menjelma sekadar hiburan instan, kehilangan kedalaman renungan?

Bagi saya, multimedia hanyalah wadah baru. Yang harus terus dirawat adalah roh puisi: kejujuran, luka, doa, perenungan. Bila roh itu hilang, yang tersisa hanyalah efek—bukan lagi puisi.

Pergulatan #4: Hypertext, hypermedia, dan jejaring puisi universal

Kini kita berada di zaman ketika satu puisi bisa terhubung seketika dengan ribuan teks lain, ketika percakapan lintas negara terjadi dalam hitungan detik. Hypermedia memberi peluang interaksi tanpa batas ruang dan wujud.

Namun di tengah kebisingan itu, mampukah penyair masih mendengar dirinya sendiri? Hypertext membuka jalan, tapi sunyi tetap diperlukan agar puisi tak sekadar jadi gema ribuan suara lain.

Puisi sejatinya lahir dari kedalaman, bukan dari keramaian. Tantangan kita: menjaga kedalaman di tengah derasnya koneksi.

Pergulatan #5: Peran kurator di zaman AI

Riri menekankan pentingnya kurator yang mampu memilah mana puisi manusia, mana hasil mesin. Itu penting, namun menurut saya peran kurator lebih luas daripada sekadar detektor.

Kurator adalah penjaga makna, penyaring agar puisi tak larut jadi sekadar konten. Di masa mendatang, mungkin ribuan puisi lahir tiap menit dari mesin. Namun kuratorlah yang memastikan: mana yang hanya kata, mana yang sungguh suara manusia. Di situlah letak puisi yang sejati.

Pergulatan #6: NFT dan kepemilikan karya puitik

Puisi diikat dalam sertifikat digital, diperjualbelikan sebagai aset. Dari sisi tertentu, ini melindungi hak cipta. Tetapi ada getir yang sulit saya sembunyikan: haruskah puisi yang lahir dari hati juga dijadikan komoditas?

Saya khawatir bila puisi kehilangan hakikatnya sebagai persembahan, berubah jadi barang dagangan. Namun saya juga menyadari: zaman menuntut adaptasi. Maka tugas kita adalah menjaga agar NFT tak mengubur nilai ruhani puisi.

Pergulatan #7: Regenerasi puisi oleh AI global

AI belajar dari seluruh puisi dunia, menyerap, meniru, lalu mencipta ulang. Isu hak cipta jelas penting, tetapi yang lebih dalam adalah pertanyaan: apakah kita siap menerima kenyataan bahwa puisi manusia bisa direduksi menjadi sekadar data?

Paradoksnya: justru karena AI menyerap karya manusia, keberadaan manusia tetap dibutuhkan sebagai sumber. Mesin tak bisa mencipta dari kehampaan; ia butuh “ibu kandung”: karya manusia yang nyata. Maka, manusia tetaplah pangkal sekaligus tujuan.

Pergulatan #8: AI dan licencia poetica

AI mungkin mampu melanggar aturan bahasa, mencipta metafora liar, bahkan menghasilkan absurditas mengejutkan. Namun, apakah pelanggaran itu menanggung risiko emosional bagi mesin?

Licencia poetica manusia lahir dari keberanian menanggung konsekuensi—penyair yang rela dicemooh, ditolak, bahkan disensor karena puisinya. AI tak memiliki tubuh untuk menanggung akibat. Karena itu, pelanggaran bahasanya tak pernah sepenuhnya puitis—hanya eksperimen tanpa darah.

Pergulatan #9: Ledakan distribusi puisi

Kini puisi bisa tersebar dalam hitungan detik ke seluruh penjuru. Percakapan terjadi tanpa jeda. Tetapi di tengah kecepatan itu, apakah mutu masih terjaga?

Saya percaya puisi membutuhkan kelambatan. Ia perlu waktu tumbuh seperti benih di tanah. Puisi yang lahir terlalu cepat sering kehilangan akar. Maka tugas penyair masa depan bukan menyaingi kecepatan mesin, melainkan menjaga kualitas dengan kesabaran.

Pergulatan #10: AI dan Kemanusiaan – High Tech, High Touch

Akhirnya sampai pada inti: teknologi hanya bermakna bila disertai sentuhan manusiawi. Riri menyebutnya High Tech, High Touch. Saya menyebutnya: roh puisi.

Mesin bisa menulis, tetapi hanya manusia bisa berdoa. Mesin bisa mencipta metafora, tetapi hanya manusia bisa meneteskan air mata karenanya.

Maka tugas penyair adalah menjaga agar puisi tetap menjadi ruang kemanusiaan—tempat kita belajar mencintai, menderita, dan bertahan.

Penutup

Saat keluar dari ruang kuliah itu, Jakarta sore menyajikan kemacetan biasa. Lampu kendaraan berdesakan, gedung-gedung tinggi menantang langit. Saya melangkah pelan, membawa pulang kegelisahan bercampur harapan.

AI mungkin bisa menulis seribu puisi dalam sedetik, tetapi hanya manusia yang bisa menulis satu puisi dengan air mata yang tak terlihat. Barangkali justru di era AI ini, kita dipanggil kembali menulis dengan lebih jujur, lebih dalam, lebih manusiawi.

Puisi adalah jalan sunyi. Selama manusia mau menapakinya, ia akan selalu menemukan cara menjaga kehidupan di tengah gegap suara mesin.

Jakarta, 14 September 2025

Riri Satria

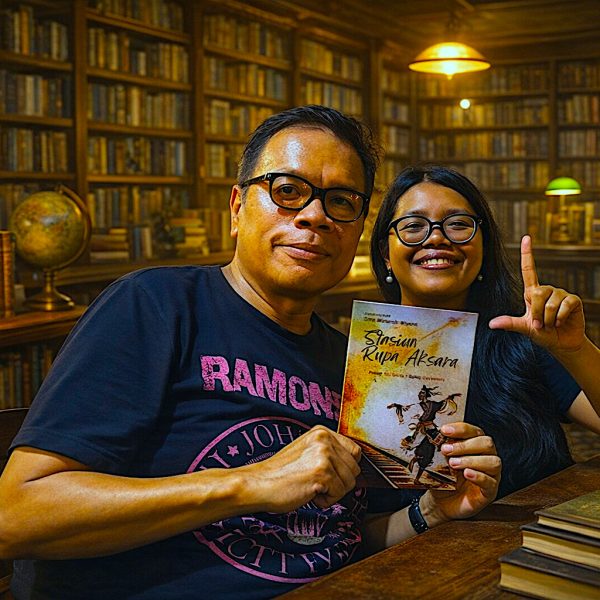

Riri Satria lahir di Padang, Sumatera Barat 14 Mei 1970, aktif bergiat di dunia kesusastraan Indonesia, pendiri serta Ketua Jagat Sastra Milenia (JSM) di Jakarta, serta menulis puisi. Namanya tercantum dalam buku “Apa dan Siapa Penyair Indonesia’ yang diterbitkan Yayasan Hari Puisi Indonesia (2018). Puisinya sudah diterbitkan dalam buku puisi tunggal: “Jendela” (2016), “Winter in Paris” (2017), “Siluet, Senja, dan Jingga” (2019), “Metaverse” (2022), serta "Login Haramain" (2025), di samping lebih dari 60 buku kumpulan puisi bersama penyair lainnya, termasuk buku kumpulan puisi duet bersama penyair Emi Suy berjudul “Algoritma Kesunyian” (2023).

Riri juga menulis esai dengan beragam topik: sains dan matematika, teknologi dan transformasi digital, ekonomi dan bisnis, pendidikan dan penelitian, yang dibukukan dalam beberapa buku: “Untuk Eksekutif Muda: Paradigma Baru dalam Perubahan Lingkungan Bisnis” (2003), trilogi “Proposisi Teman Ngopi” (2021) yang terdiri tiga buku “Ekonomi, Bisnis, dan Era Digital”, “Pendidikan dan Pengembangan Diri”, dan “Sastra dan Masa Depan Puisi” (2021), serta “Jelajah” (2022). Diperkirakan buku kumpulan esai terbaruya tentang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, serta kemanusiaan akan terbit pada tahun 2026.

Dalam beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2018, Riri Satria aktif menekuni dampak teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) atau AI) terhadap dunia kesusastraan, terutama puisi. Riri diundang menjadi narasumber untuk membahas topik ini di berbagai acara sastra, antara lain: Seminar Internasional Sastra di Universitas Pakuan, Bogor (2018), Seminar Perayaan Hari Puisi Indonesia, Jakarta (2019), Banjarbaru’s Rainy Day Literary Festival, Banjarbaru Kalimantan Selatan (2019), Seminar Perayaan Hari Puisi Indonesia, Jakarta (2021), Malay Writers and Cultural Festival (MWCF) 2024 di Jambi (2024), Seminar Jambore Sastra Asia Tenggara (JSAT) di Banyuwangi (2024), Seminar Etika Kreasi di Era Digital, Diskusi Hak Cipta dan Filosofi AI yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (2025), serta memberikan kuliah umum tentang topik pada Pertemuan Penyair Nusantara XIII (2025) di Perpustakaan Nasional RI.

Saat ini Riri Satria menjabat sebagai Komisaris Utama PT. ILCS Pelindo Solusi Digital PSD sejak April 2024, sebuah perusahaan teknologi dalam grup Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Sebelumnya selama 5 tahun Riri menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) 2019-2024, sebuah pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia yag merupakan joint venture antara Pelabuhan Indonesia dengan Hutchison Port Holdings Hongkong melalui Hutchison Ports Indonesia.

Riri juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Meko Polkam RI) bidang Digital, Siber, dan Ekonomi sejak Oktober 2024 s/d September 2025,

Riri juga anggota Dewan Juri untuk Indonesia Digital Culture Excellence Award serta Indonesia Human Capital Excellence Award sejak tahun 2021. Riri juga dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan mengajar topik Sistem Korporat, Bisnis Digital, Manajemen Strategis Sistem Informasi, serta Metodologi Penelitian untuk program Magister Teknologi Informasi (MTI). Selain itu Riri adalah Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan sebelumnya Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Berita Terkait

Konten Populer

Pada tahun 2025, transaksi ekonomi digital diperkirakan se besar Rp 1.775 T. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dengan nilai transaksi diprediksi akan mencapai US$124 miliar atau sekitar Rp1.775 triliun pada tahun 2025. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia akan berada pada peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital terbesar dengan kontribusi […]

Jul 02, 2025Mengawali tulisan ini, saya ingin mengucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Jalla wa Alaa atas segala karunia di setiap detik dan hela napas pada hamba-hamba-Nya. Saya mengucapkan selamat serta ikut bangga dan bahagia atas amanah baru yang diembankan negara kepada Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia (JSM), abang, sahabat, penyair, sang inspirator Riri Satria sebagai Komisaris Utama […]

Apr 13, 2024Era digital ini dengan segala kemajuannya seperti kecerdasan buatan, metaverse, bahkan media sosial sederhana pun seperti Facebook ini memiliki potensi dahsyat untuk melakukan rekayasa terhadap persepsi atau perception engineering. Ya, sekarang eranya post truth society dan dunia penuh dengan yang namanya perseption engineering. Saat ini, perception is the reality, walaupun mereka yang sanggup berpikir […]

May 27, 2024oleh: Riri Satria Hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2024. Kita memperingatinya saat ini dengan meresmikan Digital Maritime Development Center (DMDC) PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) / Pelindo Solusi Digital (PSD), yang sama-sama kita banggakan. Ini adalah pusat penelitian, pengembangan, dan inovasi solusi digital terintegrasi untuk ekosistem logistik maritim di Indonesia. […]

May 20, 2024Riri Satria adalah seorang pengamat ekonomi digital dan kreatif, sekaligus pencinta puisi yang lahir di Padang, Sumatera Barat, 14 Mei 1970. Sarjana Ilmu Komputer (S. Kom) dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang mengambil Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini tengah menempuh program S3 Doctor of Business Administration (DBA) di Paris School […]

Nov 14, 2021MENJAWAB TANTANGAN, MENJEMPUT MASA DEPAN SASTRA KOTA Ketika UNESCO menetapkan Jakarta sebagai City of Literature pada tahun 2021, banyak dari kita yang bersorak—dengan bangga, tentu saja. Sebuah pengakuan internasional untuk kota yang sibuk, padat, dan penuh riuh—tapi ternyata juga menyimpan denyut sastra yang tak pernah mati. Namun bersamaan dengan sorak itu, sebuah pertanyaan segera […]

May 17, 2025Assalamu alaikum wr wb. Salam dari Arafah, Mekkah Al Mukarramah. Tahukah sahabat bahwa nama Sukarno sangat terkenal di Arafah? Ya, pohon yang di belakang saya itu disebut oleh orang sini sebagai Pohon Sukarno. Pohon Soekarno di Padang Arafah adalah warisan hijau yang berasal dari usulan Presiden Sukarno saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955. Usulan […]

May 27, 2025Mungkinkah seseorang mengeluti 3 profesi sekaligus secara serius dan sepenuh hati?. Bisa. Inilah yang dilakukan oleh Riri Satria, Sang Polymath Di suatu siang, Riri memasuki pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan santai. Berkaos oblong, bercelana jeans serta beralas sandal. Di perjalanan memasuki sebuah ruang sastra, ia bertegur sapa dengan sejumlah seniman yang sedang berkumpul. Tanpa […]

Jun 06, 2021

RECENT EVENT

Riri Satria tentang Bencana Alam Sumatera

NEXT EVENT

POJOK PODCAST