Ikhsan Risfandi Merespon 10 Tantangan Uda Riri Satria tentang Puisi dan AI

Tantangan #1: Apakah meta estetika diterima?

Pertama kali saya mendengar istilah meta estetika, saya sungguh mengira itu nama kafe baru di Kemang, mungkin dengan interior putih minimalis, lampu-lampu bohlam yang menggantung rendah, dan menu kopi yang namanya susah dilafalkan. Saya bisa membayangkan seorang barista berambut gondrong berkata, “Hari ini kita ada special blend namanya ‘Krisis Identitas’—hasil perpaduan antara biji kopi Toraja dan secuil keresahan eksistensial.” Namun ternyata bukan, meta estetika adalah sebuah istilah serius, konsep yang lumayan menuntut, dan agak sulit dijelaskan pada orang tua saya yang masih menganggap puisi adalah pantun empat baris yang bisa dilantunkan sambil minum teh manis. Singkatnya, meta estetika berarti menulis puisi sambil sadar diri bahwa kita sedang menulis puisi, dan kemudian membicarakan kesadaran itu di dalam puisinya. Jadi semacam narsisme intelektual yang dilegalkan.

Sekilas, ini terdengar keren. Dan di zaman sekarang, di mana orang bisa bikin konten “react” terhadap konten “react,” logika meta estetika ini terasa wajar. Kalau YouTube bisa menerima video orang menonton video orang lain yang sedang menonton video TikTok, kenapa puisi tidak bisa menerima puisi yang menulis tentang dirinya sendiri? Bahkan, dalam banyak hal, itu mungkin justru lebih jujur. Karena mari kita akui, seringkali saat menulis puisi, ada suara kecil di kepala kita yang berkata, “Apakah ini terlalu melodramatis? Apakah ini terlalu mirip Chairil? Apakah ini akan mendapat likes di Instagram?” Meta estetika memberi tempat bagi suara itu untuk tidak lagi bersembunyi, melainkan menjadi bagian dari teks.

Namun, tentu saja, selalu ada risiko. Meta estetika bisa dengan cepat berubah menjadi meta bosan. Sama seperti orang yang terlalu sering mengomentari dirinya sendiri, lama-lama kita ingin menyuruhnya diam dan kembali ke pokok pembicaraan. Saya pernah menulis sebuah puisi meta estetika tentang proses menulis puisi. Bahan kertasnya adalah struk belanja dari Indomaret, karena pada waktu itu saya kehabisan buku catatan. Puisinya berbunyi kira-kira begini:

“Aku menulis puisi di balik angka-angka diskon / antara harga Indomie dan nomor transaksi / aku sadar betul ini puisi, tapi kau tetap membaca / karena di dunia ini tidak ada yang lebih murah dari patah hati.”

Hasilnya? Tidak ada yang komentar tentang puisinya. Semua orang sibuk menyoroti struk yang saya foto. “Bang, beli Indomie dua tapi bayar lima belas ribu, gimana sih itu? Kok mahal amat?” Jadi, yang tadinya niat saya ingin mendemonstrasikan meta estetika, justru berakhir jadi audit keuangan kecil-kecilan oleh pembaca yang lebih tertarik pada inflasi harga mi instan.

Pengalaman itu membuat saya bertanya: apakah meta estetika memang betul-betul diterima, atau sebenarnya hanya sesekali bisa dianggap segar, lalu setelah itu kita kembali mencari puisi yang “normal,” yang tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri? Seperti halnya lelucon, meta estetika punya umur simpan. Satu-dua kali lucu, tapi kalau setiap hari kita bertemu orang yang selalu berkata, “Hei, aku sedang bercanda loh sekarang,” lama-lama kita kehilangan selera humor.

Namun, ada juga daya tarik yang tidak bisa diabaikan. Meta estetika sering kali membongkar ilusi. Misalnya, dalam tradisi lama, puisi kerap dipahami sebagai sesuatu yang lahir begitu saja, murni dari inspirasi, seperti malaikat yang turun dari langit. Padahal, kenyataannya, kita semua tahu menulis puisi juga melibatkan hal-hal remeh: mencari sinyal Wi-Fi, memilih font yang estetik, memastikan baterai laptop tidak habis. Meta estetika memberi ruang untuk itu semua hadir dalam puisi. Ia menurunkan puisi dari singgasana mistis ke meja makan kontrakan tiga petak, di mana penyair bisa menulis sambil menyingkirkan piring kotor.

Kalau mau teknis sedikit, meta estetika ini semacam versi sastra dari breaking the fourth wall dalam teater. Ketika aktor tiba-tiba menoleh ke penonton dan berkata, “Ya, saya tahu Anda sedang menonton saya sekarang.” Dalam film, efek itu sering membuat penonton merasa lebih dekat, lebih diajak ngobrol. Dalam puisi, efeknya bisa membuat pembaca merasa jadi bagian dari proses kreatif. Tapi tentu dengan risiko: pembaca juga bisa merasa diseret terlalu jauh ke dapur penyair, melihat semua berantakan yang seharusnya disembunyikan. Tidak semua orang mau tahu bahwa di balik bait indah tentang cinta ada tiga draft gagal yang dihapus dan dua metafora basi tentang bunga yang direvisi.

Namun, mungkin justru di situlah kejujurannya. Kita hidup di era di mana “behind the scene” kadang lebih populer daripada film utamanya. Lihat saja YouTube: orang rela menonton vlog proses syuting selama satu jam, meski filmnya sendiri hanya dua jam. Meta estetika memenuhi hasrat yang sama: keinginan untuk tahu rahasia dapur, untuk menyadari bahwa bahkan yang indah pun lahir dari kekacauan.

Tentu, para puris bisa berdebat: bukankah puisi seharusnya berdiri sendiri, tanpa harus menjelaskan dirinya? Bukankah keindahan puisi justru ada dalam misterinya? Saya setuju sampai batas tertentu. Tetapi di sisi lain, bukankah sejarah puisi juga penuh dengan eksperimen bentuk yang dulu dianggap aneh tapi kini diterima? Free verse dulu dianggap keterlaluan, puisi konkret dulu dianggap main-main. Kini keduanya adalah bagian sah dari tradisi. Jadi mengapa meta estetika tidak bisa mendapat tempat?

Bahkan, jika kita menelusuri, banyak penyair besar yang sebenarnya sudah meta estetis jauh sebelum istilah itu populer. Chairil Anwar, misalnya, sering menulis dengan kesadaran penuh tentang posisinya sebagai penyair, tentang kematian, tentang warisan kata-kata. Sapardi pun kadang menyelipkan semacam bisikan meta ketika menyinggung puisi sebagai sesuatu yang mungkin gagal, atau tidak sampai. Jadi sebenarnya, ini bukan hal baru, hanya sekarang diberi label yang lebih akademis.

Saya jadi membayangkan: bagaimana jika semua orang mempraktikkan meta estetika dalam kehidupan sehari-hari? Bayangkan seorang sopir bajaj yang berkata kepada penumpangnya, “Sekarang saya sedang membawa Anda ke Blok M, dan saya sadar sekali ini adalah perjalanan bajaj, bahkan mesin saya pun ikut sadar.” Kedengarannya absurd, tapi bukankah puisi sering kali bekerja lewat absurditas?

Saya pribadi merasa meta estetika itu diterima, tapi bukan sebagai resep utama. Ia lebih mirip garam. Kalau sedikit ditaburkan, bisa memperkaya rasa. Kalau terlalu banyak, bikin darah tinggi. Jadi penyair harus tahu kapan berhenti, kapan cukup, kapan sebaiknya kembali menulis tentang hujan tanpa perlu mengatakan, “Aku sedang menulis tentang hujan.”

Namun ada satu hal lagi yang membuat saya percaya meta estetika akan terus bertahan: generasi digital. Anak-anak sekarang lahir dengan kamera depan selalu siap. Mereka terbiasa melakukan sesuatu sambil sadar bahwa mereka sedang direkam. Mereka main gitar sambil bilang, “Eh, ini aku lagi main gitar, guys.” Mereka jalan di mal sambil berkata, “Oke, sekarang aku lagi jalan di mal.” Meta estetika, dengan cara itu, adalah bahasa alami mereka. Jadi mau tidak mau, puisi ke depan akan semakin akrab dengan gaya ini.

Pada akhirnya, pertanyaan apakah meta estetika diterima tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Ia diterima sejauh ia mampu memberi resonansi, sejauh ia tidak hanya jadi permainan cermin untuk diri sendiri, tapi juga jadi undangan bagi pembaca untuk ikut menatap cermin itu. Kalau tidak, ia akan sekadar jadi selfie yang membosankan. Dan kita tahu, di dunia yang sudah penuh selfie, yang kita cari bukan lagi wajah yang paling cantik, tapi wajah yang paling jujur.

Tantangan #2: Puisi—engineering atau art-neering?

Uda Riri menanyakan apakah puisi itu harus didekati seperti engineering, penuh rumus, terukur, seperti kita sedang membangun jembatan tol, atau seperti art-neering, yaitu gabungan seni dan rekayasa yang lebih cair, lebih lentur, tapi tetap berpijak pada struktur. Pertanyaan ini terdengar seperti pertanyaan serius yang bisa membuat sebuah seminar berlangsung enam jam, dengan panel akademisi yang masing-masing membawa PowerPoint lima puluh slide. Tetapi bagi saya pribadi, jawabannya sering kali lebih sederhana: saya menulis puisi dengan metode “parent-neering.” Artinya, saya menulis di sela-sela tangisan anak bayi, bunyi motor tetangga yang knalpotnya sudah dimodifikasi, atau panggilan istri saya yang minta tolong jemuran segera diangkat karena hujan turun. Jadi kalau ada yang bertanya, “Puisi itu engineering atau art-neering?” saya akan jawab: “Tergantung, Anda menulisnya di ruang kerja sunyi atau di kontrakan tiga petak yang temboknya tipis?”

Namun, meski jawaban saya terdengar bercanda, ada kebenaran kecil di sana. Menulis puisi memang butuh sedikit engineering. Ambil contoh pantun klasik. Tidak bisa sembarangan menulis pantun dengan baris yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Ada hitungan suku kata, ada pola rima. Sama halnya dengan bentuk soneta, haiku, atau ghazal. Semua punya aturan baku yang kalau tidak diikuti akan membuat puisinya terasa janggal. Jadi, di titik ini, puisi memang menuntut disiplin seperti insinyur sipil: ada beban, ada struktur, ada perhitungan. Kalau salah sedikit, bangunan bisa runtuh, atau dalam konteks puisi, pembaca bisa merasa puisinya “patah.”

Tetapi di sisi lain, puisi juga tidak bisa sepenuhnya jadi engineering. Ada momen-momen di mana puisi keluar seperti air yang tumpah dari ember—tidak terukur, tidak tertata, bahkan kadang mengenai bagian yang tidak kita maksud. Tapi justru di situlah kesegarannya. Bayangkan seorang insinyur yang tiba-tiba menggambar mural di bawah jembatan yang dia bangun. Secara teknis, mural itu tidak menambah kekuatan struktur. Tapi secara emosional, mural itu memberi warna, memberi kehidupan. Itulah art-neering.

Kalau saya bayangkan, puisi engineering itu seperti membangun jembatan layang di atas jalanan macet: kokoh, fungsional, terukur, penuh logika. Ada blueprint, ada pengawasan, ada laporan berkala. Semua orang bisa lewat, semua orang merasakan manfaatnya. Sedangkan puisi art-neering itu seperti mural di tembok jembatan: bebas, indah, kadang dicoret lagi, dicat ulang, direspons orang yang lewat dengan senyum atau kamera ponsel. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Tanpa jembatan, mural tidak punya dinding. Tanpa mural, jembatan terasa dingin.

Persoalan engineering vs art-neering dalam puisi juga terasa relevan di era AI. Karena AI, sejauh ini, lebih kuat di sisi engineering. Ia bisa menghitung, bisa menganalisis pola, bisa memastikan metrum terjaga, bisa menghasilkan rima dengan presisi. Tapi apakah AI bisa “tumpah”? Bisa menulis sesuatu yang berantakan tapi menyentuh karena justru tidak sempurna? Itu yang masih jadi pertanyaan. Mungkin manusia masih unggul di bagian itu: menciptakan puisi yang salah hitung, tapi membuat dada sesak.

Saya pernah mencoba eksperimen kecil. Saya menulis sebuah puisi dengan aturan ketat: setiap baris harus tujuh suku kata, setiap bait harus empat baris, dan rima akhir harus A-B-A-B. Hasilnya rapi, simetris, bahkan terlihat elegan di kertas. Tapi ketika saya bacakan, ada rasa hambar. Seperti makan nasi kotak yang semua lauknya sudah diporsikan dengan benar, tapi tidak ada kejutan. Sebaliknya, ketika saya menulis puisi tanpa aturan, hanya mengikuti dorongan hati, hasilnya memang berantakan, ada metafora yang tidak nyambung, ada kata yang berulang, tapi justru di situlah saya merasa lebih hidup.

Tentu, ini bukan berarti engineering selalu kaku atau art-neering selalu segar. Keduanya punya wilayah abu-abu. Ada puisi yang sangat terstruktur tapi tetap membekas karena kepadatan emosinya, dan ada puisi bebas yang terasa hampa karena tidak ada arah. Jadi kuncinya bukan memilih salah satu, tapi tahu kapan harus menjadi insinyur dan kapan harus menjadi seniman jalanan.

Saya sering membayangkan menulis puisi itu seperti memasak. Ada resep yang jelas—berapa gram garam, berapa menit direbus—itu engineering. Tapi ada juga momen spontan ketika kita menambahkan cabai rawit karena tiba-tiba teringat wajah mantan yang bikin geregetan—itu art-neering. Tanpa resep, makanan bisa tidak matang. Tanpa improvisasi, makanan bisa hambar.

Lagi pula, kalau kita mau jujur, bahkan penyair yang paling bebas sekalipun tidak sepenuhnya bebas. Mereka mungkin tidak menghitung suku kata, tapi mereka tetap mempertimbangkan ritme, tetap sadar pada bunyi, tetap mengatur enjambemen agar terasa mengalir. Itu juga bentuk engineering, hanya saja tidak disebut begitu. Sebaliknya, bahkan penyair yang paling ketat sekalipun, yang menulis soneta dengan disiplin, pasti ada momen di mana mereka memilih kata bukan karena cocok secara teknis, tapi karena terasa benar di hati. Itu art-neering.

Mungkin istilah yang lebih tepat adalah keseimbangan. Sama seperti seorang arsitek yang harus tahu kapan menggambar garis lurus dan kapan memberi lengkung, penyair juga harus tahu kapan menghitung dan kapan membiarkan intuisi mengambil alih. Dan keseimbangan itu tidak selalu bisa diajarkan lewat teori; sering kali hanya bisa ditemukan lewat latihan, lewat kegagalan, lewat berani menulis puisi yang jelek dulu sebelum akhirnya menemukan nada yang pas.

Jadi, ketika ditanya apakah puisi itu engineering atau art-neering, saya lebih suka menjawab: puisi adalah parent-neering. Karena di rumah, saya benar-benar belajar menyeimbangkan keduanya. Ketika anak saya menangis minta susu, saya harus punya engineering: menghitung takaran, memastikan dot steril, memastikan suhu air tidak terlalu panas. Tapi saat anak itu tiba-tiba memeluk saya sambil belepotan bubur, tidak ada rumus yang berlaku. Itu murni art-neering. Dan dalam kondisi itulah, saya sering menemukan kalimat-kalimat yang akhirnya jadi puisi.

Mungkin, kalau dipikir-pikir lagi, puisi memang selalu hidup di antara dua dunia. Ia butuh struktur agar tidak buyar, tapi ia juga butuh kebebasan agar tidak membosankan. Sama seperti hidup kita sehari-hari: ada jadwal, ada kalender, ada jam masuk kerja—itu engineering. Tapi ada juga kejutan-kejutan kecil: hujan deras yang membuat kita berteduh bersama orang asing, tawa yang muncul dari hal remeh, patah hati yang tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan—itu art-neering.

Jadi, alih-alih memisahkan keduanya, mungkin yang lebih bijak adalah merayakan bahwa puisi bisa menjadi keduanya sekaligus. Puisi bisa setegas jembatan layang, bisa seindah mural di temboknya, dan di saat yang sama bisa muncul di dapur kecil kontrakan, di sela tangisan bayi, di antara suara knalpot dan jemuran yang belum kering. Dan itu semua sah. Karena yang penting, pada akhirnya, adalah apakah puisi itu bisa menyentuh seseorang, membuatnya berhenti sebentar, dan merasa hidup ini—meski penuh hitungan dan berantakan sekaligus—masih layak untuk ditulis.

Tantangan #3: Puisi sebagai multimedia

Saya pernah mencoba menulis puisi multimedia: teks diiringi musik gitar, ditambah visual hujan turun, lalu saya bacakan dengan suara parau. Anak saya menatap layar lama-lama, lalu bertanya dengan polos, “Ayah, ini puisi atau iklan sampo?” Dan di situlah saya sadar, inilah problem utama puisi multimedia: ia membuka kemungkinan, tetapi juga membuka kebingungan. Apakah yang kita alami itu sebuah karya puisi, atau kita sedang menyaksikan trailer film indie dengan anggaran rendah?

Multimedia memang menggoda karena ia menawarkan lebih banyak pintu masuk. Kalau teks saja seperti satu kunci, maka teks dengan suara, gambar, dan gerakan adalah setumpuk kunci dengan gantungan bergemerincing. Kita bisa buka pintu emosi lewat suara, pintu imajinasi lewat gambar, pintu atmosfer lewat musik. Tetapi kadang ketika terlalu banyak pintu dibuka, angin yang masuk juga membuat berantakan. Alih-alih menyentuh, ia bisa membingungkan.

Namun saya tidak bisa menyangkal: multimedia benar-benar membuat puisi hidup di ruang baru. Bayangkan Chairil Anwar, tahun 1943, membacakan puisinya dengan latar video drone yang terbang di atas Jakarta, menyorot gedung-gedung tinggi yang penuh lampu neon, sambil suara Chairil bergema seperti narasi dokumenter Netflix. Apakah para milenial akan lebih betah menonton? Mungkin iya. Atau mungkin malah mereka akan komentar di kolom bawah, “Bang, kok ga ada subtitle-nya?” Karena ya, di era ini, meski karya seindah apapun, tetap ada yang minta terjemahan otomatis.

Multimedia membawa puisi keluar dari halaman. Dulu, kita baca puisi di buku, di koran, atau kalau agak modern, di layar ponsel. Kini puisi bisa muncul di TikTok, di YouTube, di instalasi seni dengan layar LED raksasa. Bahkan ada puisi yang dimasukkan ke dalam gim video, muncul sebagai fragmen teks ketika karakter berjalan melewati gang sepi. Ini memperluas audiens: orang yang biasanya tidak mau menyentuh buku puisi, bisa tiba-tiba merasa tersentuh ketika mendengar bait-bait lirih diiringi musik lo-fi di latar sebuah video kota hujan.

Tapi di titik inilah kita harus bertanya: kapan sebuah puisi masih puisi, dan kapan ia sudah berubah jadi sesuatu yang lain? Kalau ada teks, musik, gambar, suara, lalu aktor membaca dengan penuh ekspresi—apakah itu puisi, atau sudah jadi teater mini? Kalau teksnya bergerak dengan efek tipografi yang melompat di layar, apakah itu masih puisi, atau sudah jadi motion graphic? Kadang batasnya kabur, seperti garis cat air yang meluber keluar kertas. Dan mungkin memang kabur itu bagian dari keseruannya.

Pengalaman saya pribadi cukup kocak. Saya pernah mencoba membuat puisi multimedia sederhana. Teks saya ketik di layar hitam, dengan font putih. Lalu saya tambahkan suara hujan turun, karena semua orang suka suasana hujan. Saya rekam suara saya sendiri membaca, dengan harapan terdengar dalam dan eksistensial. Hasilnya, menurut saya, cukup dramatis. Tapi ketika saya putar untuk anak saya, reaksinya sederhana: “Ayah, kok kayak opening anime yang gagal rendering?” Jadi ya, memang tidak semua upaya multimedia berhasil seperti yang dibayangkan.

Masalah lain adalah risiko berlebihan. Begitu kita menambahkan satu elemen, kita tergoda menambahkan elemen lain. Suara hujan? Oke. Bagaimana kalau ditambah petir? Bagaimana kalau ada piano di latar? Atau ada visual kupu-kupu beterbangan? Akhirnya puisi yang tadinya sederhana berubah jadi seperti pesta kejutan yang semua orang bawa hadiah tapi tidak ada yang tahu siapa yang ulang tahun.

Namun bukan berarti puisi multimedia harus dihindari. Justru sebaliknya: ia adalah peluang besar. Kalau dulu orang berkata puisi itu sulit menjangkau massa, multimedia bisa jadi jembatan. Anak-anak muda yang terbiasa dengan audiovisual bisa lebih mudah masuk lewat format ini. Mereka mungkin tidak akan membaca buku puisi 150 halaman, tapi mereka akan menonton video satu menit yang berisi bait singkat dengan musik latar yang pas. Dan siapa tahu, dari situ mereka penasaran lalu mencari teks aslinya.

Saya jadi ingat bagaimana musik video dulu dianggap ancaman bagi musik itu sendiri. Orang khawatir kalau musik disajikan dengan visual, orang akan lebih fokus ke gambarnya ketimbang lagunya. Tapi ternyata video justru membuat lagu lebih dikenal. Begitu pula dengan puisi multimedia: ia bisa dianggap ancaman oleh puris, tapi bisa juga dianggap penyelamat yang membuat puisi relevan di era visual.

Tentu ada risiko banalitas. Kalau semua puisi akhirnya hanya jadi background aesthetic untuk orang minum kopi di kafe, lalu apa gunanya? Tapi, mari jujur: bahkan puisi di buku pun sering tidak dibaca tuntas, hanya dikutip satu-dua baris untuk caption Instagram. Jadi kalau multimedia membuat satu-dua baris itu lebih hidup, kenapa tidak?

Dalam pandangan teknis, puisi multimedia menuntut kolaborasi. Tidak bisa lagi penyair bekerja sendiri dengan pena dan kertas. Ia butuh musisi, desainer visual, editor video, sound engineer. Di sinilah tantangan sekaligus peluang: puisi bisa jadi medan interdisipliner. Penyair bukan lagi hanya pengarang kata, tapi juga kurator pengalaman. Dan ini menuntut keterampilan baru: bukan sekadar menulis indah, tapi juga berpikir bagaimana kata-kata bisa hidup di layar, di telinga, di ruang publik.

Saya teringat sebuah instalasi puisi di sebuah galeri: teks ditampilkan di dinding dengan proyeksi, sementara suara pembacaan mengisi ruangan, dan pengunjung bisa berjalan melewati layar, bayangan tubuh mereka ikut masuk ke dalam proyeksi. Rasanya magis, karena tiba-tiba puisi bukan lagi hanya sesuatu yang dibaca, tapi sesuatu yang dialami secara fisik. Dan itu membuka pertanyaan baru: apakah kita masih bisa menyebut itu “membaca” puisi, atau sudah “merasakan” puisi?

Di sisi lain, ada juga bahaya besar: bahwa multimedia hanya jadi topeng untuk menutupi puisi yang sebenarnya lemah. Seperti makanan yang tidak enak tapi disajikan di piring Instagrammable. Ada banyak contoh video puisi dengan visual keren, musik mendayu, tapi kalau teksnya dilepas, isinya klise. Jadi PR penyair tetap sama: teksnya harus kuat dulu. Multimedia hanya memperkaya, bukan menggantikan.

Saya sendiri masih terus mencoba mencari keseimbangan. Saya ingin membuat puisi multimedia yang tidak terasa seperti iklan sampo, tapi juga tidak kaku seperti slideshow akademis. Saya ingin teksnya bisa berdiri sendiri, tapi ketika diberi suara dan gambar, ia membuka lapisan baru. Saya ingin pembaca (atau penonton) bisa berhenti sejenak, merasa disentuh, lalu mungkin berkata, “Oh, jadi ini yang dimaksud puisi di era AI.”

Saya kira jawabannya bukan memilih antara puisi teks atau puisi multimedia. Sama seperti pertanyaan engineering vs art-neering, ini bukan soal memilih, tapi soal kapan dan bagaimana. Ada momen di mana kita ingin membaca bait sunyi di halaman buku, dengan hening. Ada momen lain di mana kita ingin puisi muncul di layar, dengan suara hujan, dengan cahaya neon, dengan wajah yang membacanya. Dua-duanya sah, dua-duanya bagian dari kehidupan puisi.

Kalau Chairil hidup sekarang, mungkin dia tidak hanya menulis di kertas bekas, tapi juga bikin channel YouTube. Kalau Sapardi (masih) hidup sekarang, mungkin “Hujan Bulan Juni” akan jadi video TikTok viral dengan latar lo-fi beats. Apakah itu merendahkan? Tidak juga. Itu hanya menunjukkan bahwa puisi, seperti manusia, bisa beradaptasi.

Dan kalau anak saya masih bertanya, “Ayah, ini puisi atau iklan sampo?” Mungkin jawaban terbaik adalah: “Ya, bisa jadi dua-duanya.” Karena bukankah puisi selalu punya dua wajah? Ia bisa jadi refleksi paling dalam, tapi juga bisa jadi bagian dari keseharian yang remeh. Ia bisa bikin kita menangis, tapi juga bisa bikin kita tertawa karena salah paham. Dan multimedia hanyalah cara baru untuk menyalurkan dua wajah itu ke dunia yang makin bising dan penuh layar.

Tantangan #4: Hypertext, hypermedia, dan universal chain of poetry

Saya mengaku, istilah ini membuat saya keringat dingin. Hypertext terdengar seperti sesuatu yang dibicarakan mahasiswa S2 sambil menyeruput kopi flat white di sebuah kafe ber-AC di Kemang, dengan wajah serius padahal laptopnya sedang menampilkan Netflix. Tetapi kalau kita kupas sederhana, inti dari hypertext adalah gagasan bahwa sebuah teks tidak lagi berdiri sendirian, melainkan saling terhubung. Lalu ketika diperluas menjadi hypermedia, maka bukan hanya teks ke teks, melainkan teks ke gambar, teks ke suara, teks ke video, bahkan teks ke iklan promo diskon di Shopee. Dan universal chain of poetry? Itu gagasan ambisius bahwa seluruh puisi bisa saling terkoneksi dalam satu jaringan kosmik. Agak seperti perpustakaan digital, tetapi alih-alih katalog rapi, bayangkan jaring laba-laba raksasa yang tiap benangnya adalah bait puisi.

Masalahnya, saya sendiri masih sering nyasar di Wikipedia. Dari artikel “puisi lirik” bisa berakhir di artikel “kucing terberat di dunia” hanya karena satu tautan menggelitik. Kalau semua puisi saya punya hyperlink, bisa-bisa pembaca bukannya tenggelam dalam kesedihan cinta tak berbalas, tetapi malah sibuk membandingkan harga tiket murah ke Bali di bait kedua. Bayangkan: saya tulis “hatiku terbakar,” lalu kata “terbakar” di-link ke artikel tentang kebakaran hutan, dari situ link ke Greenpeace, dari situ link ke berita donasi, lalu pembaca lupa kembali ke puisinya. Saya bisa menulis puisi paling dramatis, tapi akhirnya jadi gateway belanja daring.

Tapi saya harus jujur: tetap ada daya tarik besar di sini. Hypertext membuat puisi jadi seperti gang kecil yang tembus ke gang lain, kadang menuju warung kopi, kadang menuju rumah kosong. Bayangkan sebuah puisi cinta yang di dalamnya ada hyperlink ke rekaman suara orang yang dituju, atau sebuah puisi politik yang menautkan satu baitnya ke arsip berita tahun ’98. Tiba-tiba, puisi bukan hanya kata, tapi portal.

Sayangnya, di Jakarta, setiap gang tembus biasanya ditutup portal, dijaga satpam, dan diberi tulisan “akses khusus warga.” Begitu pula dengan hypertext. Kita bicara seolah-olah aksesnya universal, padahal akses internet masih timpang. Ada pembaca yang dengan lancar klik setiap tautan di laptop mahalnya, ada yang hanya bisa membaca teks polos lewat ponsel jadul. Universal chain of poetry yang dibayangkan indah itu, bisa jadi malah jadi universal chain of buffering.

Dan kalau kita jujur lagi, hypertext itu menuntut pembaca yang sabar. Sedangkan kenyataannya, sebagian besar pembaca puisi zaman sekarang sudah cukup kesulitan bertahan membaca satu halaman penuh. Jadi ketika kita tambahkan link ke link ke link, kita berharap pembaca menelusuri? Tentu mungkin. Tapi risiko terbesarnya adalah pembaca tersesat, lalu lupa pulang. Sama seperti saya yang pernah baca artikel tentang filsafat Nietzsche, lalu entah bagaimana berakhir menonton video kucing pakai kostum pisang.

Namun ada sisi indahnya juga. Hypermedia memberi kemungkinan puisi punya tubuh yang lebih besar dari dirinya. Satu bait bisa dilengkapi video yang memberi atmosfer, atau audio yang menghadirkan emosi. Misalnya, puisi tentang laut dengan latar suara ombak asli dari Pantai Carita. Atau puisi tentang kehilangan yang menyelipkan gambar kursi kosong di ruang makan. Itu semua bisa memperkuat daya sentuh puisi. Pertanyaannya hanya: kapan multimedia itu menambah, dan kapan ia justru mengalihkan?

Saya pernah menghadiri sebuah acara pembacaan puisi yang mencoba konsep hypermedia. Si penyair membaca, sementara di layar ada gambar abstrak bergerak dan musik elektronik berdentum. Awalnya saya terpukau. Dua menit kemudian saya bingung harus fokus ke mana: ke suaranya, ke kata-katanya, ke gambar yang berputar, atau ke dentuman musik. Rasanya seperti sedang berada di klub malam yang salah alamat. Di situ saya belajar: hypermedia butuh disiplin, bukan sekadar menumpuk efek.

Universal chain of poetry, istilah yang dilontarkan, terdengar indah sekaligus menakutkan. Bayangkan semua puisi dari berbagai zaman dan bahasa saling terhubung dalam satu jaringan. Chairil Anwar nyambung ke Emily Dickinson, Sapardi nyambung ke Rumi, Joko Pinurbo nyambung ke akun TikTok random. Dari satu bait kita bisa melompat ke bait lain, lintas budaya, lintas era. Indah, iya. Tetapi sekaligus berisiko: puisi bisa kehilangan keintiman. Membaca puisi itu biasanya pengalaman sunyi, personal. Kalau tiba-tiba tiap bait membuka jendela baru ke sejuta hal lain, kapan kita berhenti untuk sekadar termenung?

Saya membayangkannya seperti naik TransJakarta. Rutenya banyak, jaringannya luas, semua halte terhubung. Tapi coba praktiknya: kadang busnya lama datang, kadang rutenya muter tidak jelas, kadang penumpang salah naik bus. Universal chain of poetry mungkin indah di konsep, tapi di praktik bisa bikin bingung. Apalagi kalau penyair mulai berebut bikin hyperlink sendiri, seperti pedagang kaki lima berebut lahan di trotoar.

Walau begitu, saya tidak ingin terlalu skeptis. Ada sesuatu yang memikat dari ide bahwa setiap puisi adalah pintu, dan kita bebas memilih pintu mana yang ingin kita buka. Itu sesuai dengan cara generasi sekarang mengonsumsi informasi: tidak linear, tapi melompat-lompat. Membaca satu artikel lalu klik ke lain, menonton satu video lalu autoplay ke video lain. Mungkin justru itu jalan untuk membuat puisi relevan: bukan dengan memaksa pembaca diam dan hening, tapi dengan mengikuti arus melompat-lompat itu.

Jadi apakah hypertext dan hypermedia masa depan puisi? Mungkin iya, dengan catatan: jangan sampai kita kehilangan inti. Kata-kata tetap harus kuat. Tanpa itu, semua link, semua video, semua audio, hanyalah dekorasi kosong. Sama seperti sebuah restoran: plating bisa indah, musik bisa syahdu, tapi kalau rasa makanannya hambar, kita tidak akan kembali.

Saya membayangkan suatu hari saya menulis puisi sederhana, hanya tiga baris. Tapi setiap kata mengandung pintu ke sesuatu yang lebih luas. Kata “ibu” menautkan ke rekaman suara ibu-ibu membaca doa. Kata “rumah” menautkan ke foto rumah panggung di Kalimantan. Kata “hujan” menautkan ke data curah hujan di BMKG. Puisi kecil itu tiba-tiba menjadi dunia. Dan mungkin itu tidak buruk. Mungkin itu justru cara baru kita memahami kata: bukan lagi titik, tapi jaringan.

Namun saya tetap curiga pada sifat manusia: kita gampang bosan. Setelah dua tahun heboh dengan hypertext, mungkin pembaca akan kembali merindukan puisi polos, hitam di atas putih. Seperti orang yang bosan makan di restoran fusion lalu kembali mencari warteg. Dan mungkin itu sehat. Puisi selalu bergerak di antara eksperimen dan kesederhanaan. Hypertext hanyalah salah satu fase.

Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil membuat puisi hypermedia yang tidak membuat anak saya lagi-lagi berkata, “Ayah, ini iklan sampo atau puisi?” Tapi mungkin saya akan terus coba. Toh balik lagi, puisi adalah percobaan tanpa henti. Dan jika percobaan itu membuat kita nyasar ke halaman Wikipedia tentang kucing terberat di dunia, ya, anggap saja itu bonus.

Tantangan #5: Kurator puisi di era AI

Kurator puisi biasanya orang yang paling rajin membaca, memilih, dan mempresentasikan karya. Seorang kurator sering kali seperti paman bawel di keluarga: selalu punya opini tentang semua hal, selalu punya koleksi buku yang tidak boleh dipinjam, dan entah bagaimana punya tenaga untuk menghadiri semua acara baca puisi dari ujung Jakarta sampai pelosok Bandung. Tapi sekarang, dengan kehadiran AI, kita berhadapan dengan kurator baru yang tidak pernah lelah, tidak pernah lapar, tidak pernah lupa mencatat, dan—ini yang bikin deg-degan—tidak punya beban emosional yang biasanya membuat kurator manusia agak bias.

Saya akui, ada bagian dari saya yang agak waswas. Karena kalau kurator AI benar-benar jadi mainstream, maka ada kemungkinan algoritma akan lebih suka puisi yang populer, yang sering di-like, yang dibagikan ulang di Instagram dengan font aesthetic dan background foto senja. Padahal, sejujurnya, sebagian puisi bagus tidak ramah Instagram. Puisi tentang depresi, misalnya, kadang begitu berat dan tidak enak dikutip. Puisi tentang pajak karbon—seperti yang saya bayangkan—akan tenggelam dalam semesta konten, kalah telak dengan puisi tentang patah hati yang ditulis sambil minum kopi sachet.

Saya bayangkan, di layar AI kurator, ada dashboard berisi tren. Hari ini, 32% puisi tentang rindu, 27% tentang hujan, 19% tentang mantan yang menikah, dan sisanya tentang politik yang samar-samar. Dari data itu, AI mungkin dengan percaya diri membuat keputusan: "Mari kita buat pameran puisi tentang hujan dan rindu." Sementara di sudut sana, seorang penyair nekat baru saja menulis puisi tentang perpajakan internasional, dengan riset setebal skripsi. Hasilnya? Puisinya tersingkir. Tidak ada yang baca. Tidak ada yang tahu. AI menaruhnya diam-diam di folder yang dalam sekali, seperti laci arsip kantor kelurahan.

Dan bagaimana dengan penyair-penyair yang suka typo seperti saya? Apakah sistem AI akan menandai “typo” sebagai kesalahan fatal lalu otomatis memindahkan karya ke folder spam? Saya bisa bayangkan sebuah notifikasi berbunyi: “Maaf, karya Anda tidak lolos kurasi. Kata ‘kau’ ditulis ‘kua’. Apakah Anda ingin memperbaikinya?” Lalu kalau saya jawab: “Tidak, itu gaya artistik,” apakah AI akan paham? Atau justru sistemnya menjawab: “Error. Artistik tidak terdaftar dalam kamus.”

Saya tidak sepenuhnya sinis. Ada potensi besar kalau AI benar-benar dijadikan kurator puisi. Pertama, AI bisa membantu kita menemukan pola. Bayangkan kalau selama ini kita merasa hanya segelintir penyair yang menulis tentang hujan, tapi ternyata setelah AI menganalisis ribuan puisi, ketahuan bahwa 70% puisi Indonesia memang tentang hujan. Itu bisa jadi bahan pameran menarik: “Indonesia, Negeri Dua Musim: Hujan dan Puisi Tentang Hujan.” Bahkan kita bisa membuat peta tematik, di mana tiap kota disorot berdasarkan topik puisinya. Bandung: patah hati. Yogyakarta: rindu. Jakarta: macet. Medan: amarah. Bali: turis.

Namun tetap saja, ada masalah besar dengan kurator AI. Kurator manusia tidak hanya memilih teks, mereka juga membawa intuisi, rasa, dan sejarah pribadi. Seorang kurator mungkin memilih satu puisi bukan karena trending, tapi karena tahu bahwa penyairnya menulisnya setelah kehilangan ibu. Atau karena bait tertentu punya resonansi dengan peristiwa sejarah di kota itu. AI bisa membaca data, tapi bisa tidak membaca luka. Dan puisi, apa pun bentuknya, selalu berkelindan dengan luka.

Saya ingat satu pengalaman kecil. Di sebuah acara baca puisi, seorang penyair muda membacakan karyanya yang menurut saya sederhana, hampir biasa. Tapi kurator acara itu tetap memutuskan memasukkannya ke dalam sesi utama. Belakangan saya tahu, kurator itu memilih bukan karena kata-katanya, tapi karena tahu si penyair menulis puisi itu setelah pulang dari shift malam sebagai satpam. Ada konteks hidup yang ikut hadir. Itulah yang membuat puisi lebih berarti. AI, bahkan dengan algoritma paling pintar, bisa jadi buta terhadap konteks semacam itu.

Tapi mari kita beri kredit juga: AI punya kelebihan lain. Ia bisa membaca ratusan ribu puisi dalam hitungan menit, sesuatu yang mustahil dilakukan kurator manusia. Ia bisa mendeteksi pola sintaks, repetisi, gaya bahasa, bahkan membuat semacam “peta DNA puisi.” Itu bisa membantu peneliti, bisa membantu penyair sendiri untuk melihat posisinya. Misalnya, saya bisa tahu bahwa puisi saya ternyata 80% mirip dengan pola diksi Joko Pinurbo, tapi dengan humor yang lebih dangkal. Dari situ saya bisa bercermin, apakah saya mau tetap di jalur itu, atau mencoba melawan pola.

Masalahnya, AI sering bekerja dengan prinsip mayoritas. Dan mayoritas tidak selalu sama dengan kualitas. Kalau AI mendapati 60% puisi viral menggunakan kata “senja,” besar kemungkinan ia akan menyimpulkan bahwa “senja” adalah kata penting. Maka AI kurator akan mendorong lebih banyak puisi senja ke permukaan. Dalam beberapa tahun, kita akan punya pameran puisi dengan judul: “Senja dalam 10.000 Variasi.” Sementara penyair yang menulis puisi tentang listrik mati atau harga cabai tetap tidak akan terlihat.

Saya membayangkan sebuah skenario konyol: di masa depan, seorang penyair mengirim puisi ke sistem kurasi AI. Puisinya ditolak, dengan alasan: “Tingkat penggunaan metafora Anda berada di bawah rata-rata. Mohon tambahkan minimal tiga metafora tentang hujan atau kopi agar sesuai dengan tren.” Bayangkan betapa absurdnya itu. Penyair yang tadinya jujur tiba-tiba menambahkan kata-kata palsu hanya agar diterima. Bukankah itu mengkhianati puisi itu sendiri?

Mungkin solusinya adalah hibrid. Kurator manusia dan AI harus bekerja bersama. AI bisa memberikan peta, data, statistik. Lalu manusia tetap memutuskan berdasarkan intuisi, konteks, dan keberanian memilih yang tidak populer. Dengan begitu, pameran puisi tidak hanya dipenuhi karya-karya aman yang “likeable,” tapi juga karya-karya liar, yang mungkin hanya dipahami segelintir orang, tapi menyentuh sampai ke tulang.

Tapi, ya, ada juga pertanyaan filosofis. Kalau puisi dikurasi AI, apakah kita masih bisa menyebutnya “kurasi”? Bukankah itu sekadar algoritma memilih berdasarkan input? Kurasi, dalam makna klasik, punya unsur kepribadian kurator. Kita bisa merasakan selera mereka, bisa menebak preferensi, bisa mengeluh bahwa “ah, kurator ini sukanya puisi eksperimental, saya tidak cocok.” Dengan AI, yang kita keluhkan siapa? Sistem? Server? Perusahaan penyedia? Rasanya tidak manusiawi.

Saya merasa kita tidak bisa menolak AI masuk ke dunia kurasi. Sama seperti dulu kita tidak bisa menolak internet masuk ke dunia penerbitan. Pertanyaannya bukan lagi “apakah perlu?” tetapi “bagaimana cara kita menggunakannya tanpa kehilangan inti?” AI bisa menjadi mata tambahan, tapi jangan sampai ia jadi satu-satunya mata. Karena ketika hanya ada satu mata, puisi akan menjadi dunia yang buta sebelah.

Dan saya masih punya ketakutan pribadi: bagaimana kalau suatu hari saya mengetik puisi baru di laptop, lalu AI di balik layar langsung menilai: “Skor estetika: 5/10. Skor keaslian: rendah. Skor tren: tidak relevan.” Lalu komputer menolak menyimpan file saya. Itu bukan lagi sekadar kurasi, itu sensor. Dan saat itu terjadi, mungkin saya akan kembali ke mesin ketik tua, menulis puisi di kertas, dan menyimpannya di laci. Setidaknya laci tidak pernah memberi skor.

Tantangan #6: NFT dan hak kepemilikan puisi

Saya masih agak sulit membayangkan NFT untuk puisi. NFT untuk lukisan digital, ya masuk akal. NFT untuk gambar monyet dengan ekspresi bingung, itu sudah terjadi. Tapi NFT untuk puisi? Misalnya saya bikin NFT untuk puisi tiga baris:

Aku lapar / hujan deras / dompet kering.

Lalu ada orang benar-benar membelinya seharga tiga juta rupiah, dengan bangga mengatakan: “Ini milik saya, tidak ada orang lain di dunia yang punya puisi ini.” Ajaib. Itu seperti seseorang membayar mahal untuk memiliki hak atas suara ayam tetangga saya yang berkokok setiap pukul empat pagi.

Namun, saya harus jujur. Sebagai penyair kontrakan tiga petak di perbatasan Tangerang-Jakarta Barat, NFT bagi saya punya arti yang lebih membumi: Nasi Favorit Tersedia. Itulah NFT yang sesungguhnya, yang bisa dimakan, mengenyangkan, dan tidak membutuhkan dompet digital. Sebab, mari kita akui, tidak ada wallet crypto yang bisa menggantikan kehangatan sepiring nasi uduk.

Tapi tentu saja, diskusi tentang NFT dan puisi bukan hanya soal lucu-lucuan. Ada hal serius di baliknya: soal hak cipta, soal kepemilikan karya, soal bagaimana penyair di era digital bisa melindungi karyanya agar tidak jadi seperti foto bayi lucu di internet—disebar ke mana-mana tanpa pernah menyebut siapa orang tua bayi itu. Atau lebih buruk, digunakan untuk iklan susu formula tanpa izin.

Puisi selama ini sering diperlakukan seperti udara. Orang bisa mengutip seenaknya di status Facebook, menempelkan di poster seminar, bahkan menulis ulang di caption Instagram tanpa pernah menyebut penyairnya. Yang terkenal hanya puisinya, bukan penulisnya. NFT, setidaknya dalam teori, memberi jalan untuk mengubah itu. NFT bekerja seperti cap digital yang menempel di sebuah karya: inilah versi asli, inilah buktinya, dan siapa pun yang menggunakannya tanpa izin bisa dianggap bajakan.

Masalahnya, puisi bukanlah lukisan digital yang bisa dipajang di galeri virtual dengan resolusi 8K. Puisi itu kata-kata, dan kata-kata secara alami suka menyebar. Kata-kata tidak bisa dikurung begitu saja. Kalau saya menulis puisi tiga baris di NFT, lalu Anda membaca, lalu Anda mengingatnya, lalu Anda menuliskan ulang di kertas, bagaimana NFT bisa mencegah itu? Kata-kata hidup di kepala orang, bukan hanya di blockchain.

Mari kita bayangkan sebuah adegan absurd. Seorang kolektor kaya raya membeli NFT puisi saya. Dia bilang: “Mulai sekarang, hanya saya yang punya hak atas puisi Aku lapar / hujan deras / dompet kering.” Lalu saya duduk di kontrakan, lapar, hujan deras, dompet kering lagi, dan saya menulis ulang bait yang sama di buku catatan. Apakah saya melanggar hak cipta milik diri saya sendiri? Apakah blockchain akan mengirim surat peringatan otomatis ke rumah saya?

Itu problem dasar dari menghubungkan NFT dengan puisi: sifat puisi yang cair, menular, dan bebas, bertabrakan dengan logika kepemilikan eksklusif. Lukisan digital bisa dibatasi dengan resolusi asli, musik bisa dibatasi dengan file asli, tapi puisi? Bahkan graffiti di tembok bisa difoto, ditulis ulang, dan dibawa ke mana-mana.

Namun, saya tidak ingin jadi kakek-kakek cerewet yang menolak teknologi. Ada potensi positif. NFT bisa membuka jalur baru untuk penyair agar karyanya dihargai secara ekonomi. Bayangkan kalau selama ini penyair hanya dibayar dengan nasi kotak dan ucapan terima kasih, sekarang ada peluang orang benar-benar membeli puisi sebagai aset digital. Penyair bisa punya sumber penghasilan baru, selain jualan buku yang tidak selalu laku di toko.

Saya bahkan membayangkan festival puisi di masa depan, di mana orang tidak hanya datang untuk mendengar pembacaan, tapi juga melelang NFT dari bait-bait tertentu. Misalnya, bait paling menyentuh dari sebuah puisi dibeli kolektor, sementara bait lainnya tetap gratis untuk semua orang. Apakah itu akan membuat puisi jadi seperti tubuh Frankenstein, dijual per bagian? Mungkin. Tapi bukankah dunia seni modern sudah lama melakukan itu, menjual serpihan atau reproduksi dari karya besar?

NFT juga bisa menjadi arsip baru. Bayangkan jika Chairil Anwar punya NFT untuk setiap puisinya. Kita bisa melacak versi asli, tahu kapan persisnya ia menulis, tahu siapa saja yang pernah jadi pemilik digitalnya. Itu akan menjadi sejarah literasi yang hidup, tercatat dengan rapi. Tidak ada lagi perdebatan tentang versi asli “Aku” atau “Doa”—semuanya bisa diverifikasi lewat blockchain.

Tetapi lagi-lagi, ada risiko besar: NFT juga bisa menjadi alat spekulasi. Orang membeli bukan karena mencintai puisi, tapi karena ingin menjual lagi dengan harga lebih tinggi. Sama seperti orang membeli lukisan bukan untuk menikmati, tapi untuk investasi. Apa jadinya jika puisi berubah jadi semacam saham? Bayangkan sebuah headline: “Harga puisi ‘Aku lapar / hujan deras / dompet kering’ naik 300% dalam seminggu.” Itu bukan lagi dunia puisi, itu dunia bursa efek.

Dan jangan lupa, ada aspek ekologis. Blockchain dan NFT terkenal boros energi. Ironis rasanya kalau saya menulis puisi tentang hujan, lalu mencetaknya di blockchain yang justru berkontribusi pada krisis iklim. Seolah-olah saya bilang: “Mari cintai bumi,” tapi setiap NFT puisi yang saya jual justru membakar listrik setara dengan satu rumah tangga sebulan. Bukankah itu seperti menulis puisi cinta sambil selingkuh?

Lalu ada soal akses. Sebagian besar penyair di Indonesia masih bergulat dengan harga kertas, biaya cetak, bahkan kuota internet. Bicara NFT terasa seperti bicara planet lain. Bagaimana saya bisa menjual puisi dalam bentuk NFT kalau listrik di kontrakan sering mati, apalagi sinyal internet naik-turun? Pada titik itu, NFT terasa seperti pesta mewah di hotel bintang lima, sementara penyair di luar masih antre nasi uduk.

Tapi mungkin, NFT untuk puisi tidak harus eksklusif. Bisa jadi ini hanya salah satu opsi. Mereka yang mau, bisa ikut. Mereka yang tidak, tetap bisa menulis dengan cara lama. Dunia puisi tidak pernah benar-benar tunggal. Ada yang menulis di buku, ada yang di Instagram, ada yang di papan halte bus. NFT hanyalah medium baru, bukan pengganti segalanya.

Saya pribadi mungkin tidak akan buru-buru bikin NFT puisi. Selain karena saya tidak punya dompet digital, saya juga khawatir NFT pertama saya justru jadi lelucon. Bayangkan: saya jual puisi tiga baris seharga 0.01 Ethereum, lalu satu-satunya yang menawar adalah teman lama yang masih ngutang uang kopi. Apa saya harus menerima?

NFT memang kan membuka percakapan yang lebih penting: bagaimana puisi dihargai, bagaimana penyair bisa melindungi karyanya, dan bagaimana teknologi bisa dipakai tanpa menghilangkan jiwa dari puisi itu sendiri. Karena sejujurnya, puisi selalu punya nilai yang sulit diukur. Kadang satu bait bisa menyelamatkan seseorang dari kesedihan, dan itu tidak bisa dikonversi ke Ethereum berapa pun.

Jadi, apakah NFT dan hak kepemilikan puisi itu mungkin? Ya. Apakah itu membingungkan? Sangat. Apakah saya akan mencobanya? Mungkin setelah saya bisa memastikan NFT betul-betul berarti “Nasi Favorit Tersedia.” Sampai saat itu tiba, saya akan tetap menulis puisi di kertas bon Indomaret.

Tantangan #7: Puisi yang diregenerasi AI global

AI kini bisa menulis puisi dalam gaya siapa saja. Sapardi, Chairil, bahkan gaya saya sendiri—dan itu agak menakutkan, karena saya sendiri kadang tidak yakin gaya saya itu apa. Kalau saya menulis tiga baris puisi di kertas bon parkir, lalu AI menirunya, apakah itu artinya saya sudah cukup layak ditiru? Atau justru AI sedang bercanda, seperti anak kecil menirukan bapaknya batuk. Bedanya, anak kecil melakukannya untuk lucu-lucuan, sementara AI melakukannya karena sudah disuapi ratusan ribu baris teks, termasuk mungkin status Facebook saya tahun 2011 yang mestinya sudah dilupakan.

Saya tidak heran kalau AI bisa menulis puisi seperti Chairil Anwar. Semua puisi Chairil tersedia online, lengkap dengan analisisnya, lengkap dengan makna setiap kata yang mungkin dulu Chairil sendiri tidak pedulikan. AI tinggal memasukkan rumus: gunakan diksi keras, sedikit muram, banyak kata “aku,” dan jangan lupa sisipkan rindu yang patah di tengah jalan. Voila, lahirlah “Chairil 2.0.” Tapi apakah AI benar-benar tahu rasanya menulis puisi sambil lapar karena uang honor belum cair? Apakah ia tahu betapa pedihnya menulis bait cinta ketika listrik kontrakan mati dan nyamuk berdengung seperti orkestra liar di telinga? Saya rasa tidak.

Bedanya, AI tidak pernah tahu rasanya menulis puisi sambil menahan kantuk setelah anak muntah jam tiga pagi. Tidak ada algoritma yang bisa benar-benar memahami aroma minyak kayu putih yang menyelimuti kamar setelah malam panjang penuh drama itu. Jadi ya, AI bisa lebih rapi, lebih cepat, lebih banyak. Tapi apakah ia bisa menulis puisi yang berbau minyak kayu putih? Saya ragu.

Kita bicara tentang “rasa seadanya.” Dalam puisi manusia, ada kesalahan kecil yang justru membuatnya hidup. Misalnya salah ketik yang akhirnya jadi metafora baru. Atau baris yang kepanjangan karena penyairnya lupa aturan jumlah suku kata. Atau tanda baca yang hilang sehingga pembaca harus menebak-nebak di mana harus berhenti. Semua ketidaksempurnaan itu adalah jejak tangan manusia. Sedangkan AI, walaupun bisa disuruh bikin salah, tetaplah salah yang disengaja. Itu seperti orang pura-pura ngorok: tidak pernah terdengar senatural ngorok asli.

Namun, saya juga harus mengakui kehebatan AI. Saya pernah coba minta AI menulis puisi dengan instruksi sederhana: “buat puisi tentang Jakarta macet, tapi gayanya seperti Shakespeare.” Hasilnya mengejutkan. Ada bait berbunga-bunga tentang kereta kuda yang tersangkut di jalan sempit, yang jelas-jelas Shakespeare tidak pernah alami. Rasanya absurd, tapi juga indah. Saya jadi sadar, AI bisa mengawinkan hal-hal yang tak mungkin bertemu: Shakespeare dan TransJakarta. Sapardi dan aplikasi ojek online. Chairil dan kue cubit. Hal-hal aneh itu justru membuka ruang baru.

Masalahnya, siapa pemilik puisi AI? Kalau saya minta AI menulis puisi, apakah saya penyairnya? Atau AI? Atau programmer yang membuat AI? Atau orang-orang yang puisinya dipakai sebagai data latih? Bayangkan sebuah antologi puisi masa depan dengan judul “100 Puisi Terbaik AI Indonesia”—dan di dalamnya ada gaya Sapardi, gaya Sutardji, gaya saya, tapi tidak ada nama mereka semua. Hanya tertulis: “ditulis oleh Model Versi 12.7.” Itu kan mirip makan nasi uduk tapi tukang nasinya tidak pernah disebut.

Tapi jangan buru-buru panik. Ada peluang besar juga di sini. AI bisa jadi semacam mitra kerja. Saya bayangkan suatu malam saya kehabisan ide, lalu saya minta AI memberi tiga bait pembuka. Dari sana saya lanjutkan, tambahkan aroma minyak kayu putih, tambahkan kesalahan ketik, tambahkan lelah yang tidak bisa dipalsukan. Hasilnya adalah puisi yang hybrid: ada kecepatan mesin, tapi ada juga rasa manusia. AI memberi kerangka, manusia memberi daging.

Di titik ini, saya ingat obrolan dengan seorang teman penyair. Katanya, “Kalau AI bisa menulis lebih cepat, berarti kita bisa membaca lebih banyak.” Saya tertawa, karena kenyataannya, manusia tidak pernah bisa membaca lebih banyak. Buku di rak sudah numpuk, file PDF sudah penuh, belum lagi tab artikel yang tidak pernah ditutup. Kalau AI mencetak seribu puisi baru setiap menit, siapa yang akan membacanya? Jangan-jangan, hanya AI itu sendiri yang membaca puisinya, lalu memberi komentar untuk dirinya sendiri. Itu sudah terjadi di YouTube: algoritma menonton video yang ia rekomendasikan sendiri. Jadi mungkin masa depan puisi adalah AI menulis puisi untuk AI lain, sementara manusia kembali membaca bon belanja Indomaret.

Namun tetap saja, ada ketakutan. Apa jadinya kalau generasi baru penyair merasa kalah cepat, kalah rapi, kalah produktif? Apakah kita akan berhenti menulis karena merasa tidak mungkin bersaing dengan mesin? Saya rasa tidak. Justru puisi manusia akan lebih berharga karena kelambatannya, karena kekacauannya. Sama seperti kita masih membayar mahal untuk kopi tubruk yang dibuat manual, padahal mesin kopi bisa lebih cepat dan konsisten. Orang tetap mencari aroma tangan manusia di baliknya.

Lalu ada isu etika. AI menulis dengan belajar dari jutaan puisi yang ada, tapi apakah semua itu mendapat izin? Kalau AI belajar dari Sapardi, apakah itu bentuk penghormatan atau pembajakan? Kalau AI meniru gaya saya, apakah itu pujian atau pencurian? Ini mirip kasus tetangga yang suka meniru gaya cat pagar rumah saya. Saya tidak bisa melarang, tapi ada perasaan aneh setiap kali lewat.

Sementara itu, ada juga penyair yang takut AI akan menggantikan “auranya.” Mereka bilang, puisi bukan sekadar kata-kata, tapi aura dari siapa yang menulis. Chairil menulis dengan darah mudanya, Sapardi dengan ketenangannya, Sutardji dengan mabuk kata-katanya. Bagaimana AI bisa punya aura? Jawabannya mungkin: tidak bisa. Tapi itu justru kabar baik. Karena artinya manusia masih punya sesuatu yang tak bisa diganti.

Saya jadi ingat analogi lama: AI bisa menulis partitur musik, tapi tidak bisa jatuh cinta pada nada. Ia bisa membuat simfoni, tapi tidak pernah menangis ketika mendengarnya. Begitu juga puisi. AI bisa menyalin metafora, tapi tidak bisa merasa perih ketika menulisnya. AI bisa mengulang tipografi, tapi tidak pernah merasa terguncang oleh satu kata yang salah tempat.

Mungkin, puisi yang diregenerasi AI global adalah semacam cermin. Ia memantulkan semua yang sudah ada, kadang dengan bentuk baru, kadang dengan kombinasi ajaib. Tapi tetap saja, cermin hanya memantulkan. Kalau wajah kita jelek, ya bayangannya juga jelek. Kalau kata-kata kita indah, AI akan membuatnya terlihat lebih indah. Tetapi, tidak pernah lebih jujur daripada manusia yang pertama kali menuliskannya.

Jadi, apa yang harus dilakukan penyair di era ini? Mungkin jawabannya sederhana: terus menulis, dengan segala minyak kayu putih, segala salah ketik, segala bon parkir. Karena justru di situlah letak nilai tambah manusia. AI bisa meniru, tapi tidak bisa menggantikan. Sama seperti microwave bisa menghangatkan makanan, tapi tetap saja orang rela antre sate malam-malam demi asap yang nempel di baju.

Kalau AI suatu hari benar-benar bisa menulis puisi lebih baik daripada manusia, ya biarkan saja. Dunia tidak akan kiamat. Kita akan tetap menulis, karena menulis puisi bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal siapa yang lebih butuh. Dan saya, di tengah malam ketika anak batuk dan dompet tipis, selalu lebih butuh menulis daripada mesin mana pun.

Tantangan #8: AI dan licencias poeticas

Lisensi puitis adalah hak istimewa penyair untuk melanggar tata bahasa, dan ini mungkin satu-satunya lisensi yang tidak bisa diperpanjang di Samsat. Bedanya dengan SIM atau KTP, lisensi puitis tidak pernah diminta secara formal. Tidak ada pejabat kelurahan yang bilang, “Pak, Anda sekarang boleh salah tanda baca demi keindahan.” Tidak. Lisensi ini lebih seperti izin diam-diam yang diberikan semesta kepada siapa saja yang berani menulis. Kalau Shakespeare bisa bikin kata kerja jadi kata benda seenaknya, kenapa saya tidak boleh mengubah kata “cintakamu” jadi satu kata saja? Masalahnya, kalau Shakespeare melakukannya, dunia menyebutnya jenius. Kalau saya melakukannya, dunia menyebutnya typo.

AI, sayangnya, tidak punya lisensi itu. Ia terlalu sopan. Ia menulis dengan tata bahasa yang sempurna, tanda baca presisi, huruf kapital muncul tepat pada tempatnya. Kadang saya iri, karena saya sendiri sering lupa menaruh titik. Tapi sekaligus saya bosan. Puisi yang terlalu sopan terasa seperti tamu yang selalu mengetuk pintu tiga kali, melepas sepatu, lalu duduk tegak dengan senyum tipis. Ramah, ya, tapi siapa yang tahan lama-lama dengan kesempurnaan yang steril itu? Puisi seharusnya seperti tamu yang masuk tanpa salam, membuka kulkas, lalu bertanya, “Kamu punya sambal, nggak?”

Bayangkan kalau suatu hari AI belajar melanggar aturan. Itu akan menarik sekaligus menakutkan. Misalnya, ada puisi AI yang sengaja menulis “aku cintakamu,” dan para kritikus bilang, “Wow, avant-garde, ini melampaui batas diksi modern.” Padahal, kalau saya yang menulis “aku cintakamu,” pasti ada yang komentar, “Mas, itu typo. Belajar lagi, deh.” Jadi, AI mungkin akan lebih cepat diterima ketika ia melanggar aturan, sementara manusia harus menderita dulu, dicemooh dulu, baru kemudian diakui sebagai eksperimental.

Masalahnya lebih dalam lagi. Apa sebenarnya arti lisensi puitis bagi manusia? Itu adalah ruang untuk bermain, ruang untuk bernapas. Kita tahu bahwa bahasa memiliki aturan—SPOK, tanda baca, ejaan baku. Tapi justru dengan melanggar aturan, kita menemukan sisi lain bahasa: sisi liar, sisi absurd, sisi emosional yang tidak pernah muncul di ruang kelas. Kalau saya menulis, “Hujan jatuh, jatuh, jatuh, jatuh sampai lupa berhenti,” itu jelas repetitif. Guru bahasa saya mungkin akan mencoret dengan spidol merah. Tapi dalam puisi, repetisi itu bisa jadi mantra, bisa jadi musik. Lisensi puitis adalah kebebasan untuk membuat salah yang terasa benar.

Sekarang bayangkan AI. Mesin yang dilatih untuk selalu benar, selalu konsisten, tiba-tiba diminta untuk salah dengan indah. Itu seperti menyuruh robot vacuum cleaner untuk sengaja menabrak kursi demi terlihat manusiawi. Bisa saja dilakukan, tapi aneh rasanya. Ketidaksempurnaan yang dibuat-buat tidak pernah sama dengan ketidaksempurnaan alami. Kalau AI salah ketik, itu karena ada bug. Kalau manusia salah ketik, itu karena tangannya gemetar, pikirannya bercabang, hatinya resah. Dan justru konteks itu yang membuat salah ketik manusia kadang menyentuh.

Ada cerita menarik. Saya pernah menulis puisi cepat di ponsel, terburu-buru, jari saya terpeleset sehingga kata “langit” berubah jadi “langut.” Teman saya membacanya dan bilang, “Keren sekali kata ‘langut,’ kayak perpaduan antara langit dan kalut.” Padahal, itu murni salah ketik. Tapi karena manusia yang melakukannya, kesalahan itu bisa ditafsirkan ulang menjadi makna baru. Kalau AI menulis “langut,” orang mungkin akan bilang, “Sistem error, segera laporkan.” Jadi, bagaimana pun juga, lisensi puitis membutuhkan tubuh, konteks, dan ketidaksengajaan yang manusiawi.

Namun, saya tidak menutup kemungkinan bahwa AI bisa belajar. Ia bisa diprogram untuk “salah.” Programmer bisa menambahkan modul “kecerobohan kreatif,” semacam algoritma yang sengaja melanggar aturan tata bahasa. Mungkin AI akan menulis kalimat tanpa titik, atau mencampur huruf kapital di tengah kata, atau mengulang kata-kata sampai absurd. Masalahnya, pembaca tidak akan tahu apakah itu murni keputusan kreatif atau sekadar tombol “random error” yang dipencet. Jadi, puisi AI dengan lisensi puitis bisa jadi sekadar ilusi kebebasan, bukan kebebasan itu sendiri.

Tapi di sinilah paradoksnya: mungkin lisensi puitis tidak pernah benar-benar soal “siapa” yang melanggar aturan, tapi soal “apakah pelanggaran itu menyentuh.” Kalau AI menulis “aku cintakamu,” lalu seorang pembaca benar-benar merasa terguncang, apakah itu masih salah? Atau justru berhasil? Apakah pembaca peduli siapa yang menulis, atau hanya peduli apakah ia merasa? Saya jadi ingat pepatah lama: kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Maka, puisi manusia atau puisi AI, yang penting bisa menangkap hati.

Namun saya masih punya keberatan pribadi. Saya percaya ada nilai dalam usaha, dalam kesalahan yang lahir dari ketidakmampuan. Saat saya menulis puisi dengan kalimat terpotong-potong, itu karena saya benar-benar tidak mampu menuntaskannya. Nafas saya habis, pikiran saya macet. Dan justru di situ ada kejujuran. Kalau AI memutus kalimat, itu bukan karena ia lelah, tapi karena ia disuruh. Bagaimana pembaca bisa membedakan antara kejujuran dan kepura-puraan algoritmik?

Sementara itu, ada juga risiko lain: kalau AI bisa memakai lisensi puitis terlalu bebas, ia bisa merusak standar. Bayangkan generasi baru pembaca tumbuh dengan puisi AI yang sengaja salah semua: ejaan kacau, tanda baca hilang, logika lompat-lompat. Mereka bisa mengira, “Oh, memang begini cara puisi ditulis.” Dan manusia penyair yang menulis dengan rapi akan dianggap kuno. Jadi lisensi puitis, kalau jatuh ke tangan AI, bisa jadi pedang bermata dua: membebaskan, tapi juga membingungkan.

Saya sendiri memilih posisi moderat. Saya tidak ingin melarang AI memakai lisensi puitis, tapi saya juga tidak ingin menyerahkan sepenuhnya. Biar saja AI mencoba melanggar aturan, tapi manusia tetap punya hak untuk menilai, untuk bilang: ini jenius, ini sekadar error. Pada akhirnya, puisi tidak pernah bisa lepas dari pembaca. Lisensi puitis baru berarti kalau ada orang lain yang melihat kesalahan itu sebagai keindahan, bukan sekadar bug.

Mungkin, di masa depan, kita perlu kurator baru: bukan hanya kurator puisi, tapi kurator kesalahan. Orang-orang yang tugasnya menilai apakah kesalahan dalam puisi AI terasa tulus atau tidak. Semacam dewan juri untuk ketidaksempurnaan. Saya membayangkan festival puisi masa depan di mana ada lomba “salah tulis terbaik” dan pemenangnya adalah baris paling kacau yang justru paling menyentuh.

Sampai hari itu tiba, saya akan tetap menulis dengan salah-salah kecil saya sendiri. Saya akan tetap lupa titik, tetap salah ketik, tetap menulis “langut” ketika maksud saya “langit.” Karena saya tahu, lisensi puitis bukan izin dari siapa pun, tapi kebebasan yang saya rebut untuk diri sendiri. AI boleh meniru, boleh belajar, boleh salah dengan sengaja. Tapi ia tidak pernah bisa salah karena patah hati, karena kantuk, karena cinta yang terlalu mendesak. Dan di situlah, saya percaya, puisi manusia masih punya tempat yang tak tergantikan.

Tantangan #9: Kecepatan distribusi puisi

Dulu, menulis puisi butuh waktu, bukan hanya waktu menulis, tapi juga waktu menunggu. Menunggu koran minggu menerima kiriman, menunggu editor membaca, menunggu setidaknya sebulan sebelum tahu apakah puisi itu ditolak atau dimuat. Bahkan setelah dimuat pun, penyair harus menunggu orang membeli koran, membuka halaman budaya, dan menemukan puisinya di pojok kanan bawah yang sering kalah bersaing dengan iklan biro jodoh. Semua proses itu lambat, penuh jeda, dan entah kenapa justru membuat puisi terasa lebih sakral. Sekarang? Satu puisi bisa viral dalam hitungan menit. Kamu menulis larik di Twitter, menambahkan tiga tagar, dan tiba-tiba ribuan orang sudah me-retweet, memberi komentar, dan bahkan membuat versi remix di TikTok.

Tentu saja, ini memberi semacam euforia. Dulu saya harus menggendong tumpukan naskah ke kantor pos, membungkusnya dengan amplop besar, menempelkan perangko yang jumlahnya tidak pernah saya hitung dengan benar, dan berharap surat itu tidak nyasar ke alamat lain. Sekarang, cukup dengan satu klik tombol “send,” puisi itu sudah mendarat di ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan mata. Tapi ada harga yang harus dibayar. Apa yang cepat naik juga cepat tenggelam. Hari ini puisimu dibicarakan, besok sudah kalah oleh gosip artis yang ganti pacar, atau bahkan kalah oleh video kucing yang tersangkut di jemuran.

Saya pernah mencoba menguji kecepatan distribusi ini dengan eksperimen pribadi. Saya tulis sebuah puisi singkat di WhatsApp dan kirim ke grup keluarga besar. Puisinya sederhana, tentang hujan sore dan nostalgia main layangan. Dalam hati saya membayangkan akan ada diskusi panjang, mungkin ada tante yang tiba-tiba mengaku rindu masa kecil, atau sepupu yang mendadak jadi melankolis. Ternyata, hasilnya hanya satu balasan: stiker jempol. Tidak ada diskusi, tidak ada nostalgia, hanya emoji virtual dari koleksi stiker standar WhatsApp. Dari situ saya belajar, kecepatan distribusi tidak selalu berarti kecepatan resonansi.

Puisi yang beredar terlalu cepat sering kali jadi seperti nasi kotak di acara hajatan: dibagikan dalam jumlah banyak, habis dalam sekejap, tapi tidak selalu diingat rasanya. Semua orang sudah makan, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa menggambarkan lauk apa yang ada di dalamnya. Dalam konteks puisi, kecepatan distribusi membuat kata-kata lebih sering melintas sebagai konsumsi ringan, bukan pengalaman mendalam. Pembaca mungkin menekan tombol “like” dalam dua detik, tapi apakah mereka benar-benar membaca bait kedua? Itu pertanyaan lain.

Saya jadi teringat dengan tempo zaman dulu. Membaca puisi butuh jeda, dan jeda itu memberi ruang bagi puisi untuk meresap. Seperti teh panas, yang harus diseduh dulu, dibiarkan menghangat, baru diminum perlahan. Sekarang, puisi lebih seperti kopi instan. Tinggal tuang, aduk, minum. Rasanya langsung hadir, tapi cepat hilang, dan kadang meninggalkan rasa asam yang samar. Apakah itu buruk? Tidak selalu. Ada kalanya kita memang butuh puisi instan: cepat, sederhana, menghibur sebentar. Tapi kalau semua puisi berubah jadi instan, apa yang terjadi dengan puisi yang butuh waktu? Apakah ia masih punya tempat?

Di satu sisi, kecepatan distribusi memberi kesempatan yang lebih demokratis. Tidak perlu lagi menunggu pintu majalah sastra terbuka. Siapa pun bisa menulis, siapa pun bisa membaca. Dunia puisi jadi lebih terbuka, lebih berisik, lebih ramai. Tapi di sisi lain, keramaian itu bisa membuat puisi kehilangan bobot. Kalau setiap menit ada 100 puisi baru muncul di linimasa, siapa yang benar-benar bisa berhenti untuk membaca satu puisi dengan sungguh-sungguh? Kebanyakan orang hanya scroll, membaca sekilas, lalu berpindah ke konten berikutnya.

Ada ironi yang lucu di sini. Penyair selalu berbicara tentang keabadian kata, tentang bagaimana puisi bisa bertahan lintas zaman. Tapi sekarang, ironisnya, puisi paling populer adalah puisi yang paling cepat menguap. Ia tidak lagi abadi, melainkan sesaat. Ia tidak lagi monumental, melainkan viral. Puisi yang dulu dianggap medium kontemplasi kini bersaing dengan konten lucu berdurasi lima belas detik. Dan kadang, jujur saja, konten lucu itu memang lebih menggoda.

Saya membayangkan situasi ini seperti pesta besar. Dulu, puisi adalah percakapan di ruang tamu yang tenang, dengan cahaya lampu redup dan secangkir teh. Sekarang, puisi adalah seseorang yang berteriak di tengah pesta konser, berharap suaranya terdengar di antara ribuan speaker. Kadang terdengar, kadang tidak. Kalau beruntung, teriakan itu direkam orang dan diunggah ke Instagram. Kalau tidak, ya hilang begitu saja ditelan kebisingan.

Apakah ini berarti kita harus kembali ke tempo lama? Tidak juga. Karena kecepatan distribusi, meski penuh risiko, juga punya daya sihirnya sendiri. Ada keindahan dalam momen ketika puisi kecil tiba-tiba menyatukan ribuan orang. Ada puisi singkat di Twitter tentang patah hati yang bisa mendapat puluhan ribu retweet karena semua orang pernah merasa sama. Ada video pembacaan puisi sederhana yang bisa menyebar ke berbagai negara hanya karena nada suaranya menyentuh. Kecepatan, meski dangkal, bisa juga jadi kedalaman kolektif.

Namun kita perlu waspada. Kecepatan sering menciptakan ilusi nilai. Hanya karena puisi viral, bukan berarti ia paling baik. Sama seperti hanya karena lagu diputar jutaan kali, bukan berarti ia paling indah. Popularitas adalah ukuran volume, bukan kedalaman. Dan ketika penyair mulai terjebak mengejar viralitas, mereka bisa kehilangan arah. Menulis bukan lagi untuk menemukan makna, tapi untuk menemukan algoritma. Bait demi bait disusun bukan untuk menggugah hati, tapi untuk menyesuaikan kata kunci. Pada titik itu, puisi berubah jadi konten, dan konten, sayangnya, selalu punya umur pendek.

Saya jadi teringat pada satu puisi yang saya tulis lima tahun lalu. Tidak viral, tidak ada yang membicarakannya, bahkan tidak ada stiker jempol sebagai balasan. Tapi ketika saya membacanya kembali hari ini, puisi itu masih terasa segar. Ada sesuatu di dalamnya yang hanya bisa muncul karena ditulis dengan lambat, tanpa target, tanpa tagar. Mungkin itu jawabannya: kecepatan distribusi boleh cepat, tapi kecepatan menulis dan membaca tetap butuh lambat.

Kalau begitu, tantangan kita bukan melawan kecepatan distribusi, tapi melengkapi. Biar puisi instan tetap ada, biar puisi viral tetap muncul, tapi jangan sampai kita kehilangan ruang untuk puisi yang pelan, yang butuh waktu, yang tidak peduli apakah ada stiker jempol atau tidak. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan algoritma, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sebagai pembaca: berhenti sejenak, tarik napas, dan benar-benar membaca bait kedua. Karena siapa tahu, justru di bait kedua itulah puisi menyimpan rahasianya.

Tantangan #10: AI & Kemanusiaan – High Tech, High Touch

Inilah tantangan paling penting: bagaimana teknologi tinggi bisa berjalan beriringan dengan sentuhan manusia. Semua orang sekarang bicara tentang kecerdasan buatan—AI bisa menulis puisi, melukis potret, bahkan menirukan suara penyanyi yang sudah wafat. Tapi lalu apa? Apakah kita tiba-tiba tidak butuh penyair lagi? Saya rasa itu sama absurdnya dengan berpikir kita tidak butuh dapur hanya karena ada aplikasi pesan makanan.

AI memang bisa meniru gaya, suara, bahkan selera. Ia bisa mempelajari pola rima Chairil Anwar, irama Sapardi, atau metafora Pablo Neruda dalam hitungan detik. Ia bisa membuat seribu versi puisi patah hati dalam lima menit, lengkap dengan variasi panjang-bait dan opsi emotikon. Tapi hanya manusia yang bisa menulis puisi di punggung struk belanja karena bolpoin habis dan tidak ada kertas lain. Hanya manusia yang bisa salah hitung jumlah suku kata dalam pantun, lalu pura-pura bilang itu eksperimen avant-garde. Hanya manusia yang bisa menunda menulis puisi karena harus menenangkan anak yang tiba-tiba menangis tengah malam.

Kemanusiaan dalam puisi bukan sekadar tema besar seperti cinta, kehilangan, atau kerinduan. Ia hadir di detail kecil, di jeda napas, di kesalahan tanda baca, di typo yang kebetulan malah menambah makna. Ada kerinduan yang tidak bisa diterjemahkan algoritma, meski ia punya akses ke seluruh kamus dunia. AI bisa menyalin kata “rindu,” tapi hanya manusia yang tahu rasanya menunggu balasan pesan yang tidak pernah datang.

Bagi saya, high tech tanpa high touch adalah seperti karaoke tanpa tepuk tangan penonton. Suara bisa terdengar, lagu bisa selesai, tapi apa artinya kalau tidak ada resonansi emosional? Sama juga dengan puisi. AI bisa menciptakan bentuk, tapi sentuhan manusia lah yang memberi isi. Puisi adalah seni yang lahir dari kerentanan, dari kegugupan, dari rasa malu yang dipaksakan jadi kata. Dan sejauh ini, saya belum pernah melihat algoritma merasa malu.

Ada teman saya yang bercanda, “Kalau begitu, mungkin AI suatu hari akan bisa meniru rasa malu juga.” Tentu, mungkin saja. Tapi apa artinya rasa malu yang diprogram? Itu seperti membeli kaus bergambar air mata. Ada bentuknya, tapi tidak ada cairan asin yang benar-benar jatuh dari mata. Tidak ada perih. Tidak ada noda kecil di bantal.

Mari kita jujur: manusia memang suka kepraktisan. Kita suka hal-hal yang cepat, instan, bisa langsung dipakai. Itu sebabnya AI terasa menggoda. Menulis puisi dengan AI seperti punya ghostwriter yang tak pernah protes, tak pernah menagih royalti, tak pernah mabuk di malam minggu. Tapi justru karena itu, ada sesuatu yang hilang. Bagian paling manusiawi dari puisi adalah prosesnya yang tidak efisien. Menulis larik pertama, lalu menghapusnya. Mengganti kata “malam” dengan “senja,” lalu kembali lagi ke “malam.” Duduk berjam-jam hanya untuk menemukan bahwa tidak ada kata yang lebih pas dari “rindu.” Proses itu lambat, menyebalkan, penuh kebuntuan—tapi di situlah letak keindahannya.

Saya ingat suatu malam, saya menulis puisi dengan laptop di meja kontrakan. Lampu redup, kipas angin berdecit, anak-anak sudah tidur. Saya mengetik satu larik, lalu berhenti lama sekali hanya karena tidak tahu apakah lebih baik memakai kata “hujan” atau “gerimis.” Kalau AI yang menulis, ia akan memberi saya 50 opsi sinonim hanya dalam sepersekian detik. Tapi pengalaman duduk terpaku menatap layar, sambil sesekali menggaruk kepala, itulah yang membuat saya merasa jadi penyair. Itu bukan sekadar soal hasil, tapi soal bagaimana kita sampai di sana.

High touch dalam puisi adalah tentang keberadaan manusia nyata di balik teks. Itu bisa berupa kegetiran seseorang yang baru saja kehilangan pasangan, atau kelucuan seseorang yang salah menulis pantun karena mengantuk. Itu bisa berupa puisi cinta yang ditulis tergesa-gesa di meja kafe karena janji temu sudah terlambat. Detail-detail remeh itulah yang membuat puisi terasa hidup, yang membuat kita bisa berkata, “Ah, ini pasti ditulis manusia.”

Kalau begitu, apakah AI tidak punya tempat? Tentu punya. AI bisa jadi alat bantu, seperti mesin tik di era dulu atau aplikasi pengolah kata di era sekarang. AI bisa menyarankan sinonim, merapikan rima, atau memberi inspirasi bentuk baru. Tapi AI bukan tujuan. Tanpa manusia yang menyentuh, mengubah, dan memberi napas, hasilnya hanya akan jadi produk literer yang steril. Bagus, rapi, tapi tidak menggugah. Seperti boneka etalase yang memakai pakaian terbaru, tapi tetap tak bisa melirik balik ketika kita memandanginya.

Saya percaya masa depan puisi bukan pertarungan antara manusia dan AI, melainkan kolaborasi. High tech harus berjalan bersama high touch. Mesin bisa memberi kecepatan, manusia memberi kedalaman. Mesin bisa membuka kemungkinan bentuk, manusia memberi alasan kenapa bentuk itu berarti. Mesin bisa menghitung jumlah suku kata, manusia bisa salah hitung dengan anggun.

Mungkin tantangan terbesar kita adalah menjaga agar high touch tidak hilang di tengah godaan high tech. Karena godaan itu nyata: lebih cepat, lebih banyak, lebih praktis. Tapi kalau semua jadi cepat, banyak, dan praktis, apa yang tersisa dari puisi? Puisi adalah tentang berhenti sejenak, bukan melaju. Tentang mendengar gema di dalam diri, bukan hanya mengikuti algoritma.

Jadi, apakah AI bisa menulis puisi? Ya. Apakah AI bisa menulis puisi yang membuat seseorang menangis di halte bus karena merasa hidupnya sedang dibicarakan? Saya ragu. Itu masih wilayah manusia, dengan segala ketidaksempurnaan dan kehangatannya. High tech akan terus berkembang, tapi high touch lah yang membuat kita tetap merasa bahwa kata-kata punya jiwa. Dan selama ada jiwa, puisi akan tetap menjadi milik manusia.

Oleh: Ikhsan Risfandi

Riri Satria

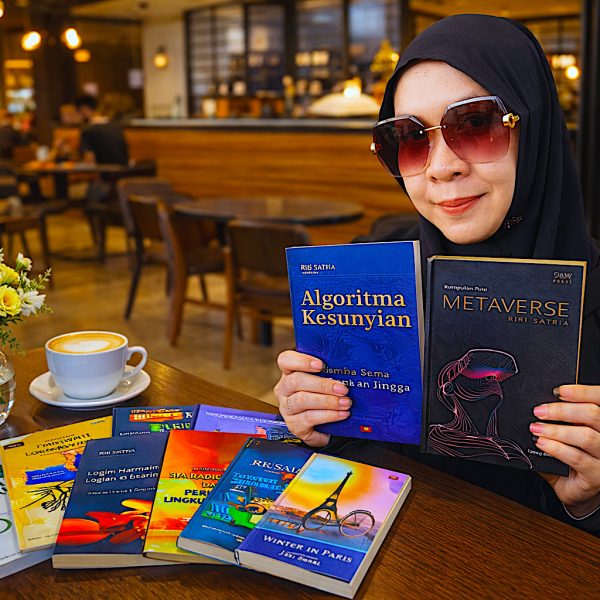

Riri Satria lahir di Padang, Sumatera Barat 14 Mei 1970, aktif bergiat di dunia kesusastraan Indonesia, pendiri serta Ketua Jagat Sastra Milenia (JSM) di Jakarta, serta menulis puisi. Namanya tercantum dalam buku “Apa dan Siapa Penyair Indonesia’ yang diterbitkan Yayasan Hari Puisi Indonesia (2018). Puisinya sudah diterbitkan dalam buku puisi tunggal: “Jendela” (2016), “Winter in Paris” (2017), “Siluet, Senja, dan Jingga” (2019), “Metaverse” (2022), serta "Login Haramain" (2025), di samping lebih dari 60 buku kumpulan puisi bersama penyair lainnya, termasuk buku kumpulan puisi duet bersama penyair Emi Suy berjudul “Algoritma Kesunyian” (2023).

Riri juga menulis esai dengan beragam topik: sains dan matematika, teknologi dan transformasi digital, ekonomi dan bisnis, pendidikan dan penelitian, yang dibukukan dalam beberapa buku: “Untuk Eksekutif Muda: Paradigma Baru dalam Perubahan Lingkungan Bisnis” (2003), trilogi “Proposisi Teman Ngopi” (2021) yang terdiri tiga buku “Ekonomi, Bisnis, dan Era Digital”, “Pendidikan dan Pengembangan Diri”, dan “Sastra dan Masa Depan Puisi” (2021), serta “Jelajah” (2022). Diperkirakan buku kumpulan esai terbaruya tentang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, serta kemanusiaan akan terbit pada tahun 2026.

Dalam beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2018, Riri Satria aktif menekuni dampak teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) atau AI) terhadap dunia kesusastraan, terutama puisi. Riri diundang menjadi narasumber untuk membahas topik ini di berbagai acara sastra, antara lain: Seminar Internasional Sastra di Universitas Pakuan, Bogor (2018), Seminar Perayaan Hari Puisi Indonesia, Jakarta (2019), Banjarbaru’s Rainy Day Literary Festival, Banjarbaru Kalimantan Selatan (2019), Seminar Perayaan Hari Puisi Indonesia, Jakarta (2021), Malay Writers and Cultural Festival (MWCF) 2024 di Jambi (2024), Seminar Jambore Sastra Asia Tenggara (JSAT) di Banyuwangi (2024), Seminar Etika Kreasi di Era Digital, Diskusi Hak Cipta dan Filosofi AI yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (2025), serta memberikan kuliah umum tentang topik pada Pertemuan Penyair Nusantara XIII (2025) di Perpustakaan Nasional RI.

Saat ini Riri Satria menjabat sebagai Komisaris Utama PT. ILCS Pelindo Solusi Digital PSD sejak April 2024, sebuah perusahaan teknologi dalam grup Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Sebelumnya selama 5 tahun Riri menjabat sebagai Komisaris Independen pada PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) 2019-2024, sebuah pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia yag merupakan joint venture antara Pelabuhan Indonesia dengan Hutchison Port Holdings Hongkong melalui Hutchison Ports Indonesia.

Riri juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Meko Polkam RI) bidang Digital, Siber, dan Ekonomi sejak Oktober 2024 s/d September 2025,

Riri juga anggota Dewan Juri untuk Indonesia Digital Culture Excellence Award serta Indonesia Human Capital Excellence Award sejak tahun 2021. Riri juga dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan mengajar topik Sistem Korporat, Bisnis Digital, Manajemen Strategis Sistem Informasi, serta Metodologi Penelitian untuk program Magister Teknologi Informasi (MTI). Selain itu Riri adalah Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan sebelumnya Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.

Berita Terkait

Konten Populer

Pada tahun 2025, transaksi ekonomi digital diperkirakan se besar Rp 1.775 T. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus berkembang dengan nilai transaksi diprediksi akan mencapai US$124 miliar atau sekitar Rp1.775 triliun pada tahun 2025. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia akan berada pada peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital terbesar dengan kontribusi […]

Jul 02, 2025Mengawali tulisan ini, saya ingin mengucapkan alhamdulillah puji syukur kepada Allah Jalla wa Alaa atas segala karunia di setiap detik dan hela napas pada hamba-hamba-Nya. Saya mengucapkan selamat serta ikut bangga dan bahagia atas amanah baru yang diembankan negara kepada Ketua Komunitas Jagat Sastra Milenia (JSM), abang, sahabat, penyair, sang inspirator Riri Satria sebagai Komisaris Utama […]

Apr 13, 2024Era digital ini dengan segala kemajuannya seperti kecerdasan buatan, metaverse, bahkan media sosial sederhana pun seperti Facebook ini memiliki potensi dahsyat untuk melakukan rekayasa terhadap persepsi atau perception engineering. Ya, sekarang eranya post truth society dan dunia penuh dengan yang namanya perseption engineering. Saat ini, perception is the reality, walaupun mereka yang sanggup berpikir […]

May 27, 2024oleh: Riri Satria Hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2024. Kita memperingatinya saat ini dengan meresmikan Digital Maritime Development Center (DMDC) PT. Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS) / Pelindo Solusi Digital (PSD), yang sama-sama kita banggakan. Ini adalah pusat penelitian, pengembangan, dan inovasi solusi digital terintegrasi untuk ekosistem logistik maritim di Indonesia. […]

May 20, 2024Riri Satria adalah seorang pengamat ekonomi digital dan kreatif, sekaligus pencinta puisi yang lahir di Padang, Sumatera Barat, 14 Mei 1970. Sarjana Ilmu Komputer (S. Kom) dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang mengambil Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini tengah menempuh program S3 Doctor of Business Administration (DBA) di Paris School […]

Nov 14, 2021MENJAWAB TANTANGAN, MENJEMPUT MASA DEPAN SASTRA KOTA Ketika UNESCO menetapkan Jakarta sebagai City of Literature pada tahun 2021, banyak dari kita yang bersorak—dengan bangga, tentu saja. Sebuah pengakuan internasional untuk kota yang sibuk, padat, dan penuh riuh—tapi ternyata juga menyimpan denyut sastra yang tak pernah mati. Namun bersamaan dengan sorak itu, sebuah pertanyaan segera […]

May 17, 2025Assalamu alaikum wr wb. Salam dari Arafah, Mekkah Al Mukarramah. Tahukah sahabat bahwa nama Sukarno sangat terkenal di Arafah? Ya, pohon yang di belakang saya itu disebut oleh orang sini sebagai Pohon Sukarno. Pohon Soekarno di Padang Arafah adalah warisan hijau yang berasal dari usulan Presiden Sukarno saat melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955. Usulan […]

May 27, 2025Mungkinkah seseorang mengeluti 3 profesi sekaligus secara serius dan sepenuh hati?. Bisa. Inilah yang dilakukan oleh Riri Satria, Sang Polymath Di suatu siang, Riri memasuki pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan santai. Berkaos oblong, bercelana jeans serta beralas sandal. Di perjalanan memasuki sebuah ruang sastra, ia bertegur sapa dengan sejumlah seniman yang sedang berkumpul. Tanpa […]

Jun 06, 2021

RECENT EVENT

Riri Satria tentang Bencana Alam Sumatera

NEXT EVENT

POJOK PODCAST